Hausbau wie teuer? Kosten verständlich erklärt

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will, stellt sich unweigerlich die eine, entscheidende Frage: Was kostet ein Hausbau wirklich? Eine pauschale Antwort darauf gibt es leider nicht, denn die Kosten hängen massiv von Ihren persönlichen Wünschen, der gewählten Ausstattung und vor allem der Region ab.

Als eine erste, grobe Hausnummer können Sie für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Deutschland aber mit Gesamtkosten zwischen 400.000 € und 700.000 € rechnen. Wichtig ist dabei: Diese Summe beinhaltet nicht nur das sichtbare Gebäude, sondern auch das Fundament, auf dem alles steht – das Grundstück – und all die oft übersehenen Nebenkosten.

Was ein Hausbau wirklich kostet

Der Bau des eigenen Hauses ist für die meisten von uns die größte Investition des Lebens. Umso wichtiger ist es, von Anfang an mit realistischen Zahlen zu planen. Die große Preisspanne kommt durch ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren zustande, von denen Sie als Bauherr oder Bauherrin einen Großteil selbst in der Hand haben. Eine saubere, ehrliche Planung ist daher das A und O, um Ihr Budget nicht aus den Augen zu verlieren und am Ende keine bösen Überraschungen zu erleben.

Die größten Kostenblöcke im Überblick

Um die Gesamtkosten greifbar zu machen, zerlegt man sie am besten in vier Hauptbereiche. Jeder dieser Blöcke beansprucht einen erheblichen Teil des Budgets, weshalb es essenziell ist, ihre Dimensionen zu verstehen.

- Grundstückskosten: Oft der erste und zugleich einer der größten Posten. Der Preis hängt hier fast ausschließlich von der Lage ab – ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen einer Metropole und dem ländlichen Raum.

- Reine Baukosten: Das ist das Geld für das Haus selbst. Hierzu zählt alles vom Gießen der Bodenplatte über den Rohbau bis hin zum letzten Pinselstrich im Innenausbau.

- Baunebenkosten: Ein oft dramatisch unterschätzter Kostenpunkt! Hier verstecken sich Gebühren für Ämter, Genehmigungen, Gutachter, Architekten und Anschlüsse. Rechnen Sie hier pauschal mit rund 15-20 % der reinen Baukosten.

- Außenanlagen: Wenn das Haus steht, ist die Arbeit noch nicht getan. Garten, Terrasse, Wege und die Einfahrt wollen auch gestaltet werden und brauchen ein eigenes Budget.

Statistiken zeigen, dass der Neubau eines Einfamilienhauses in Deutschland zuletzt im Schnitt bei rund 568.715 Euro lag. Dieser Wert bezieht sich auf ein Haus mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 131 Quadratmetern und einem Grundstück von circa 447 Quadratmetern. Eine detailliertere Kostenaufstellung für den Hausbau finden Sie bei baufi24.de, um tiefer in die Zahlen einzutauchen.

Ein solides Verständnis der Kostenverteilung ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Es ermöglicht Ihnen, Prioritäten zu setzen, Sparpotenziale zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu Ihrem Traumhaus und Ihrem Budget passen.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen guten ersten Anhaltspunkt, wie sich die Gesamtkosten typischerweise auf die einzelnen Bereiche verteilen.

Übersicht der durchschnittlichen Kostenverteilung beim Hausbau

Diese Tabelle zeigt die prozentuale und absolute Aufteilung der Gesamtkosten auf die größten Kostenblöcke bei einem beispielhaften Einfamilienhaus.

| Kostenblock | Anteil an Gesamtkosten | Beispielkosten (bei 500.000 € Gesamt) |

|---|---|---|

| Reine Baukosten | 50 % - 60 % | 275.000 € |

| Grundstückskosten | 20 % - 30 % | 125.000 € |

| Baunebenkosten | 10 % - 15 % | 65.000 € |

| Außenanlagen | 5 % - 10 % | 35.000 € |

Natürlich ist diese Aufteilung nicht in Stein gemeißelt. Ein besonders teures Grundstück in einer gefragten Stadtlage kann die Prozentzahlen ordentlich verschieben, genauso wie eine luxuriöse Ausstattung bei den Baukosten. Dennoch bietet dieses Beispiel eine hervorragende Grundlage, um Ihre eigene Kalkulation zu starten und die Frage „Wie teuer ist ein Hausbau?“ für Ihr persönliches Vorhaben zu beantworten.

Die Baukosten pro Quadratmeter entschlüsseln

Wenn man anfängt, sich mit dem Hausbau zu beschäftigen, stößt man unweigerlich auf eine zentrale Kennzahl: den Preis pro Quadratmeter. Das ist quasi die Währung der Baubranche. Diese Zahl hilft Ihnen nicht nur, Angebote verschiedener Baufirmen fair zu vergleichen, sondern bildet auch das Fundament für Ihre gesamte Budgetplanung. Sie ist der Schlüssel zur Beantwortung der großen Frage: „Was kostet der Hausbau wirklich?“

Aber Achtung: Der Preis pro Quadratmeter ist keine statische Größe, die man einfach aus einer Tabelle ablesen kann. Er ist vielmehr das Ergebnis all Ihrer persönlichen Entscheidungen – von der Wahl der Ziegel bis hin zum letzten Lichtschalter. Wer diesen Wert versteht und weiß, wie er sich zusammensetzt, behält die Kontrolle über die Finanzen.

Von einfach bis luxuriös: Ihr Ausstattungsstandard bestimmt den Preis

Der wohl größte Hebel für die Kosten ist die gewählte Ausbaustufe. Es macht einen riesigen Unterschied, ob Sie ein schlüsselfertiges Haus mit edlem Parkett und smarter Haustechnik beziehen oder sich für ein Ausbauhaus entscheiden, bei dem Sie den Innenausbau selbst in die Hand nehmen.

Um das Ganze greifbarer zu machen, kann man die Baukosten grob in drei Kategorien einteilen:

- Einfacher Standard: Hier geht es um Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man setzt auf solide, aber günstige Materialien wie Laminatböden und Standard-Armaturen im Bad.

- Gehobener Standard: Das ist der goldene Mittelweg, den die meisten Bauherren wählen. Er bietet eine ausgewogene Mischung aus Qualität, Langlebigkeit und ansprechender Optik. Denken Sie an Echtholzparkett, hochwertigere Fliesen und Marken-Sanitärobjekte.

- Luxuriöser Standard: In dieser Liga sind nach oben kaum Grenzen gesetzt. Exklusive Materialien, maßgefertigte Einbauten, eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder besondere Architekturdetails treiben den Preis hier schnell in die Höhe.

Je nach Bauweise und Region bewegen sich die reinen Baukosten in Deutschland in einer Spanne von 1.800 bis 2.500 Euro pro Quadratmeter für einen soliden Standard. Für eine gehobene Ausstattung sollten Sie mit 2.500 bis 3.500 Euro rechnen, und bei luxuriösen Vorhaben geht es ab 3.500 Euro pro Quadratmeter los.

Was steckt wirklich im Quadratmeterpreis?

Normalerweise umfasst der Quadratmeterpreis die reinen Kosten für das Gebäude – also alles von der Bodenplatte bis zum Dachfirst inklusive des kompletten Innenausbaus. Man könnte sagen, es ist der Preis für die fertige „Hülle“. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn nicht jeder Anbieter legt diesen Begriff gleich aus.

Mein Tipp aus der Praxis: Klären Sie immer bis ins letzte Detail, was ein Angebot wirklich beinhaltet. Sind die Anschlusskosten für Wasser und Strom dabei? Sind die Malerarbeiten inklusive? Eine lückenlose Bau- und Leistungsbeschreibung ist das A und O, um Angebote nicht Äpfel mit Birnen vergleichen zu müssen.

Die folgenden Punkte haben einen direkten Einfluss auf den Preis pro Quadratmeter und sollten Sie von Anfang an im Blick haben:

- Haustechnik: Eine moderne Wärmepumpe mit Fußbodenheizung ist in der Anschaffung teurer als eine klassische Gastherme mit Heizkörpern, spart aber später Betriebskosten.

- Fenster und Türen: Dreifach verglaste Sicherheitsfenster kosten spürbar mehr als einfache Standardmodelle.

- Dachform: Ein schlichtes Satteldach ist deutlich günstiger als ein komplexes Walmdach mit mehreren Gauben.

- Grundriss: Ein offener, geradliniger Grundriss mit wenigen Innenwänden ist kostengünstiger zu bauen als ein verwinkeltes Haus mit vielen kleinen Räumen.

Jede dieser Entscheidungen schlägt sich am Ende im Preis nieder. Um ein besseres Gefühl für die Kosten einzelner Gewerke zu bekommen, werfen Sie doch einen Blick auf unsere Übersicht über transparente Preise für Bauleistungen. Mit diesem Wissen im Gepäck können Sie die Angebote von Baufirmen souverän bewerten und Ihre Wünsche realistisch in Ihr Budget einplanen.

Wie der Standort Ihr Budget sprengen kann – oder rettet

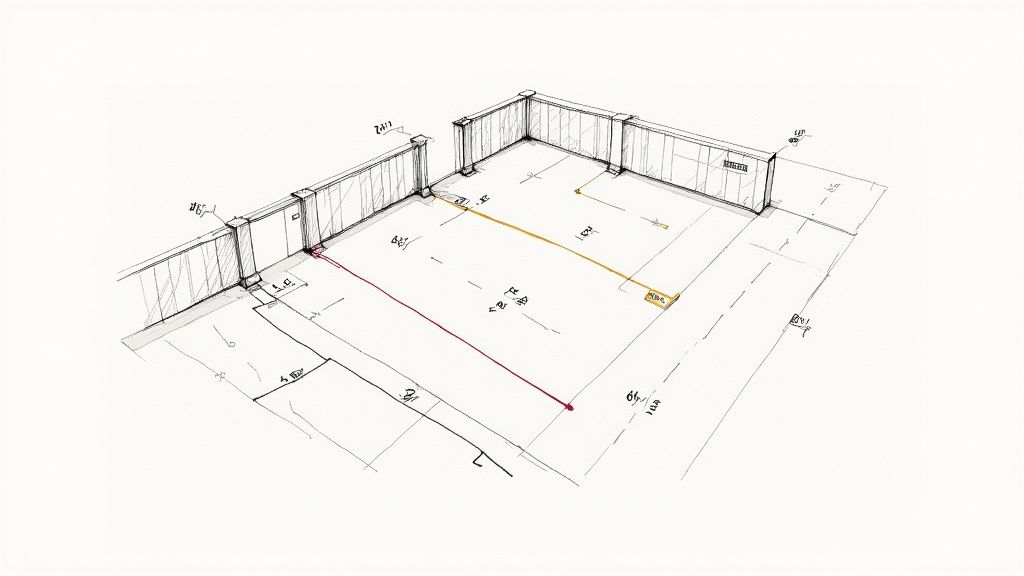

Die Standortwahl ist vielleicht die erste und gleichzeitig wichtigste Weiche, die Sie auf dem Weg zum eigenen Haus stellen. Diese Entscheidung prägt nicht nur Ihr späteres Leben, sondern hat auch den größten Einfluss auf die Gesamtkosten. Rechnen Sie damit, dass allein das Grundstück 20 % bis 30 % Ihres Budgets verschlingt – in gefragten Lagen oft noch viel, viel mehr.

Warum das so ist, liegt auf der Hand: Bauland ist knapp, und die Nachfrage diktiert den Preis. Für ein Grundstück in einer Metropole wie München oder Hamburg zahlen Sie locker das Fünf- oder sogar Zehnfache dessen, was eine vergleichbare Fläche in einer ländlichen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt kosten würde.

Der Bodenrichtwert: Ihr Kompass bei der Grundstückssuche

Um ein realistisches Gefühl für die Preise in Ihrer Wunschregion zu bekommen, ist der Bodenrichtwert die entscheidende Kennzahl. Er zeigt den durchschnittlichen Preis für einen Quadratmeter unbebauten Grund und Boden in einer bestimmten Lage. Diese Werte werden von offiziellen Gutachterausschüssen ermittelt und regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Die gute Nachricht: Sie können diese Werte meist kostenlos online einsehen. Suchen Sie einfach nach „BORIS“ und dem Namen Ihres Bundeslandes, um zum jeweiligen Bodenrichtwertinformationssystem zu gelangen.

Wichtiger Hinweis: Der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert, kein Preisschild. Der endgültige Kaufpreis eines Grundstücks hängt stark von der genauen Mikrolage, dem Schnitt, der Sonnenausrichtung und dem Erschließungszustand ab. Abweichungen nach oben oder unten sind also normal. Als erste Orientierung ist er aber Gold wert.

Der Grundstückspreis treibt die Kosten aber nicht nur direkt, sondern auch indirekt in die Höhe. In teuren Regionen sind in der Regel auch die Stundenlöhne der Handwerker und die Logistikkosten höher. Das schlägt sich natürlich auf die Angebote der Baufirmen nieder. So kletterten die reinen Herstellungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche in deutschen Großstädten beispielsweise von rund 3.028 Euro auf durchschnittlich 4.473 Euro. Mehr über die Entwicklung der Baupreise bei Schwäbisch Hall zu lesen, hilft dabei, diese regionalen Unterschiede besser einzuordnen.

Bloß nicht die Kaufnebenkosten vergessen!

Ein Punkt, der in der anfänglichen Euphorie oft unterschätzt wird, sind die Kaufnebenkosten für das Grundstück. Diese Posten summieren sich schnell zu einem stattlichen Betrag, den Sie komplett aus Eigenkapital stemmen müssen – Banken finanzieren diese Kosten nämlich in der Regel nicht mit.

Planen Sie unbedingt folgende Positionen ein:

- Grunderwerbsteuer: Der größte Brocken. Je nach Bundesland werden hier zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises fällig.

- Notarkosten: Für die Vertragsbeurkundung und die Vorbereitung der Grundbucheintragung sollten Sie etwa 1,5 % des Kaufpreises einplanen.

- Grundbucheintrag: Die eigentliche Eintragung ins Grundbuch schlägt mit weiteren ca. 0,5 % zu Buche.

- Maklercourtage: Wenn ein Makler im Spiel ist, kommt eine Provision von 3,57 % bis 7,14 % (inkl. MwSt.) hinzu. Die genaue Regelung, wer was zahlt, ist je nach Bundesland unterschiedlich.

Bei einem Grundstück für 200.000 Euro bedeutet das, dass Sie zusätzlich 20.000 bis 30.000 Euro auf der hohen Kante haben müssen. Genau hier liegt aber auch Ihre Chance: Eine kluge Standortwahl, vielleicht in einer aufstrebenden Gemeinde im Speckgürtel statt direkt in der City, ist oft der wirksamste Hebel, um die Gesamtkosten für Ihr Bauvorhaben im Griff zu behalten.

Die Kostenblöcke im Detail verstehen

Wer die Frage „Was kostet ein Hausbau?“ wirklich beantworten will, muss die große Gesamtsumme in ihre Einzelteile zerlegen. Stellen Sie sich Ihr Budget wie ein Puzzle vor: Jeder Kostenblock ist ein Teil, das am Ende genau passen muss. Nur wenn Sie die einzelnen Teile und ihre Größe kennen, ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild – ganz ohne böse Überraschungen.

Fangen wir mit dem Herzstück an, dem Rohbau. Er ist quasi das Skelett Ihres zukünftigen Zuhauses und macht in der Regel einen gewaltigen Anteil von rund 40 bis 50 % der reinen Baukosten aus.

Der Rohbau: das Fundament Ihrer Kosten

Unter dem Rohbau versteht man alle Arbeiten, die das Haus erst einmal wetterfest machen. Er schafft die solide Hülle, auf der alles Weitere aufbaut. Dazu gehören ganz klassische Gewerke:

- Erdarbeiten und Fundament: Hier wird der Grundstein gelegt. Das umfasst den Aushub und die Erstellung der Bodenplatte oder, falls gewünscht, des Kellers.

- Wände und Decken: Ob massiv gemauert oder in moderner Holzständerbauweise – hier wächst Ihr Haus in die Höhe und bekommt seine Form.

- Dachstuhl und Eindeckung: Das ist der sprichwörtliche Deckel obendrauf. Der Dachstuhl gibt die Form vor, die Eindeckung schützt vor Wind und Wetter.

Schon in dieser frühen Phase stecken viele technische Entscheidungen, die sich auf die Kosten auswirken, etwa bei der Wahl der richtigen Träger. Wer tiefer in die Materie einsteigen will, findet hier Infos zur Tragfähigkeit von IPE Trägern, um ein Gefühl für solche Details zu bekommen.

Der Innenausbau: die Seele Ihres Hauses

Sobald der Rohbau steht, geht es an den Teil, der aus einer Hülle ein echtes Zuhause macht. Der Innenausbau ist der kreativste Part, aber auch der, bei dem individuelle Wünsche das Budget schnell sprengen können. Rechnen Sie hier mit etwa 20 bis 25 % der Baukosten.

Hierunter fallen zum Beispiel:

- Fenster und Außentüren: Sie prägen nicht nur die Optik, sondern sind auch entscheidend für Sicherheit und Energieeffizienz.

- Estrich, Innenputz und Trockenbau: Diese Arbeiten schaffen die glatten, sauberen Oberflächen, die später gestaltet werden.

- Boden- und Wandbeläge: Von der Fliese im Bad über Parkett im Wohnzimmer bis zum Farbanstrich an der Wand – hier verleihen Sie den Räumen ihren Charakter.

- Innentüren und Treppen: Sie verbinden die verschiedenen Lebensbereiche und sollten sowohl funktional als auch optisch passen.

Die Haustechnik: das Nervensystem des Gebäudes

Ein oft unterschätzter, aber absolut kritischer Kostenblock ist die Haustechnik. Sie sorgt für Komfort, Behaglichkeit und bestimmt maßgeblich die späteren Betriebskosten. Planen Sie hierfür ungefähr 15 bis 20 % der Baukosten ein.

Ein wichtiger Gedanke: Entscheidungen bei der Haustechnik haben langfristige finanzielle Konsequenzen. Eine anfangs teurere Wärmepumpe kann sich durch niedrigere Energiekosten über die Jahre mehr als bezahlt machen.

Die zentralen Komponenten der Haustechnik sind:

- Heizungsanlage: Die Wahl zwischen Wärmepumpe, Pelletheizung oder Gastherme ist eine Grundsatzentscheidung mit enormen Auswirkungen auf Anschaffungs- und laufende Kosten.

- Sanitärinstallation: Dahinter verbirgt sich die komplette Verrohrung für Küche und Bäder sowie die Auswahl von Dusche, WC und Waschbecken.

- Elektroinstallation: Die Planung reicht von der Anzahl der Steckdosen bis zur Vorbereitung für ein späteres Smart-Home-System.

- Lüftungsanlage: Gerade in modernen, dichten Häusern ist sie unverzichtbar für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Schimmel.

Um diese Aufteilung greifbarer zu machen, werfen wir einen Blick auf eine beispielhafte Kostenaufschlüsselung für ein typisches Einfamilienhaus.

Kostenaufschlüsselung für ein Einfamilienhaus (150 m²)

Diese Tabelle gliedert die typischen Kosten für ein Einfamilienhaus nach den wichtigsten Gewerken und Kostenblöcken, um eine detaillierte Budgetplanung zu ermöglichen.

| Gewerk / Kostenblock | Durchschnittliche Kosten in € | Anmerkungen und Sparpotenziale |

|---|---|---|

| Rohbau | 120.000 - 150.000 € | Ein Keller treibt die Kosten stark in die Höhe; eine einfache Dachform spart Geld. |

| Erdarbeiten & Fundament | 20.000 - 35.000 € | Ein Bodengutachten minimiert von Anfang an Kostenrisiken. |

| Wände & Decken | 60.000 - 75.000 € | Die Materialwahl (z. B. Porenbeton vs. Ziegel) beeinflusst den Preis direkt. |

| Dach | 40.000 - 50.000 € | Der Verzicht auf Gauben oder komplexe Erker senkt die Kosten erheblich. |

| Innenausbau | 60.000 - 75.000 € | Eigenleistung (Malerarbeiten, Böden verlegen) bietet hier großes Sparpotenzial. |

| Fenster & Türen | 20.000 - 30.000 € | Kunststofffenster sind in der Regel günstiger als Holz- oder Aluminiumfenster. |

| Boden, Wände, Treppe | 25.000 - 30.000 € | Vinyl oder Laminat können eine preiswerte Alternative zu Echtholzparkett sein. |

| Bäder & Sanitärobjekte | 15.000 - 25.000 € | Solide Markenware statt teurer Designobjekte wählen, um im Budget zu bleiben. |

| Haustechnik | 45.000 - 60.000 € | Immer die langfristigen Betriebskosten bei der Entscheidung mitdenken. |

| Heizung & Lüftung | 25.000 - 35.000 € | Unbedingt Fördermöglichkeiten für regenerative Energien prüfen und nutzen. |

| Elektroinstallation | 15.000 - 20.000 € | Eine solide Grundausstattung planen und Smart-Home-Funktionen nachrüstbar machen. |

| Sanitärinstallation | 5.000 - 10.000 € | Eine geschickte Planung von Bad und Küche sorgt für eine einfache Leitungsführung. |

Natürlich dienen diese Zahlen vor allem zur Orientierung, denn jedes Bauprojekt ist am Ende ein Unikat. Doch diese Aufschlüsselung gibt Ihnen ein gutes Gefühl für die Größenordnungen und hilft Ihnen dabei, Ihr eigenes Budget realistisch aufzustellen.

Die versteckten Kostenfallen: Was sind Baunebenkosten wirklich?

Wer sich mit dem Hausbau beschäftigt, hat meistens zwei große Posten im Kopf: den Preis für das Grundstück und die Kosten für das eigentliche Gebäude. Doch genau hier lauert eine der größten Budgetfallen, die schon so manchen Bauherren ins Schwitzen gebracht hat – die Baunebenkosten.

Stellen Sie sich diese Kosten wie den unsichtbaren Teil eines Eisbergs vor. Sie sehen die Spitze (das Haus), aber die gewaltige Masse darunter (die Nebenkosten) kann Ihr Finanzierungsschiff schnell zum Kentern bringen. Viele angehende Hausbesitzer unterschätzen diesen Block dramatisch.

Eine realistische Faustregel, die sich in der Praxis immer wieder bewährt: Planen Sie mindestens 15 bis 20 % der reinen Baukosten zusätzlich für diese „unsichtbaren“ Ausgaben ein. Bei einem Haus für 300.000 € sind das mal eben 45.000 € bis 60.000 € extra, die von Anfang an im Budget stehen müssen.

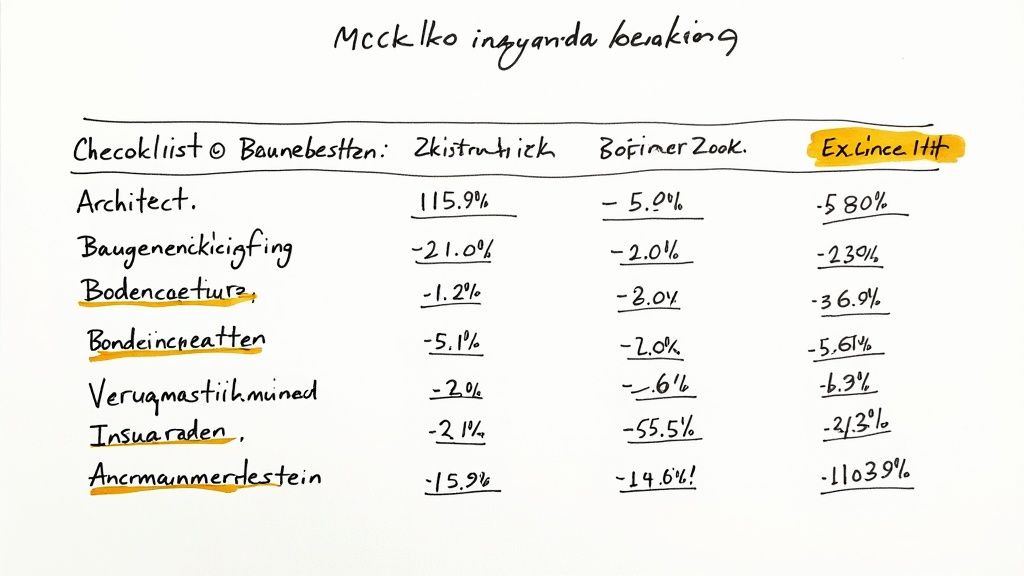

Ihre Checkliste für die Baunebenkosten

Damit Sie nicht im Dunkeln tappen, haben wir die wichtigsten Nebenkosten für Sie aufgeschlüsselt. Gehen Sie diese Liste Punkt für Punkt durch und holen Sie sich so früh wie möglich konkrete Angebote ein. Nur so bekommen Sie ein Gefühl für die echten Zahlen.

- Planung & Genehmigung: Hier fallen die Honorare für Architekten und Statiker an. Dazu kommen die amtlichen Gebühren für die Baugenehmigung und eventuell für einen Prüfstatiker. Das ist das Fundament Ihrer gesamten Planung.

- Gutachten & Vermessung: Ein Bodengutachten ist kein „Nice-to-have“, sondern eine absolute Notwendigkeit. Es verrät Ihnen, ob der Baugrund stabil ist, und bewahrt Sie vor unkalkulierbaren Risiken beim Fundamentbau. Auch die amtliche Vermessung des Grundstücks und das exakte Abstecken des Hauses durch einen Vermesser gehören dazu.

- Anschlüsse: Ihr neues Zuhause braucht natürlich Strom, Wasser und eine Verbindung zum Abwassernetz. Die Kosten, um Ihr Haus an diese öffentliche Infrastruktur anzuschließen, summieren sich schnell und dürfen nicht vergessen werden. Gleiches gilt für Telekommunikation und eventuell Gas.

- Versicherungen: Während der Bauphase kann viel passieren. Eine Bauherrenhaftpflicht-, eine Bauleistungs- und eine Feuerrohbauversicherung sind unverzichtbar. Sie sind Ihr Sicherheitsnetz gegen unvorhergesehene Schäden und Unfälle auf der Baustelle.

Ein Punkt, an dem auf keinen Fall gespart werden darf, ist das Bodengutachten. Es gibt Ihnen die entscheidende Sicherheit über die Tragfähigkeit des Untergrunds und schützt vor extrem teuren Nachbesserungen am Fundament. Wenn Sie genauer wissen wollen, was ein Baugutachten kostet und warum es sein Geld wert ist, finden Sie in unserem Blog alle Details.

Welche Kosten lauern nach dem Einzug?

Vorsicht: Selbst wenn der letzte Nagel eingeschlagen ist, ist die Liste der Ausgaben noch nicht zu Ende. Einige der größten Nebenkosten fallen erst an, wenn das Haus im Grunde fertig ist. Diese müssen Sie von Anfang an mit einkalkulieren.

Der größte Brocken ist hier oft die Gestaltung der Außenanlagen. Die gepflasterte Einfahrt, die Terrasse für den Sommer, der Gartenzaun und die Bepflanzung – all das kann schnell ein Budget von mehreren zehntausend Euro verschlingen.

Denken Sie auch daran, die Kosten für die finale Baureinigung in Ihre Planung aufzunehmen. Eine professionelle Endreinigung verwandelt die staubige Baustelle erst in ein wirklich bezugsfertiges Zuhause und wird oft als Nebenkostenpunkt übersehen.

Und zu guter Letzt der vielleicht wichtigste Tipp aus der Praxis: Planen Sie einen Puffer für Unvorhergesehenes ein. Egal, wie perfekt Ihre Kalkulation ist, es tauchen fast immer unvorhersehbare Kleinigkeiten oder Änderungswünsche auf. Eine finanzielle Reserve von mindestens 10 % der gesamten Bausumme ist kein Luxus, sondern eine pure Notwendigkeit. Nur mit diesem Polster können Sie auch bei unerwarteten Herausforderungen ruhig schlafen und Ihr Bauprojekt entspannt zu Ende führen.

So planen Sie Ihre Finanzierung sicher

Eine solide, gut durchdachte Finanzierung ist das eigentliche Fundament Ihres Hauses. Sie ist der entscheidende Faktor, der darüber bestimmt, ob der Traum vom Eigenheim ein entspanntes Projekt wird oder zur nervenaufreibenden Zerreißprobe mutiert. Der Schlüssel zum Erfolg? Nicht nur die offensichtlichen Kosten im Blick haben, sondern auch Puffer für das Unerwartete einplanen und die teuersten Fehler von Anfang an vermeiden.

Stellen Sie sich Ihre Finanzplanung wie einen sicheren Hafen in der oft stürmischen See des Hausbaus vor. Experten und erfahrene Bauherren sind sich hier absolut einig: Planen Sie unbedingt 10 bis 15 % der gesamten Bausumme als Puffer ein. Diese Rücklage ist kein nettes Extra, sondern eine eiserne Notwendigkeit für unvorhergesehene Ereignisse wie plötzliche Materialpreissteigerungen oder notwendige Anpassungen während der Bauphase.

Die häufigsten Kostenfallen umgehen

Zwei der teuersten Fehler, die Bauherren machen können, entstehen oft aus den besten Absichten: nachträgliche Änderungswünsche und unklare Verträge. Jeder noch so kleine Wunsch, der erst nach Baubeginn aufkommt – sei es eine zusätzliche Steckdose oder eine um wenige Zentimeter verschobene Wand – wirbelt den Zeitplan durcheinander und verursacht schnell erhebliche Mehrkosten.

Genauso tückisch sind schwammige Leistungsbeschreibungen im Bauvertrag. Was nicht schwarz auf weiß und bis ins Detail festgehalten ist, öffnet Tür und Tor für teure Nachverhandlungen. Klären Sie jedes Detail, von der Marke der Lichtschalter bis zur Qualität der Fliesen, bevor auch nur ein Stift das Papier berührt.

Ein präziser Bauvertrag und eine abgeschlossene Planung vor dem ersten Spatenstich sind Ihre beste Versicherung gegen explodierende Kosten. Jede Änderung während der Bauphase ist fast immer teurer als eine zusätzliche Planungsstunde im Vorfeld.

Den Wert von Eigenleistungen realistisch einschätzen

Die sogenannte „Muskelhypothek“ klingt erst einmal fantastisch, um Kosten zu drücken. Arbeiten wie Malern, Tapezieren oder das Verlegen von Böden selbst zu übernehmen, kann das Budget tatsächlich spürbar entlasten. Aber Vorsicht: Der eigene Aufwand wird fast immer massiv unterschätzt.

Fragen Sie sich ganz ehrlich: Wie gut sind meine handwerklichen Fähigkeiten wirklich und wie viel Zeit habe ich tatsächlich zur Verfügung? Bedenken Sie, dass jede Woche, die sich der Bau durch Ihre Eigenleistung verzögert, durch Bereitstellungszinsen der Bank teurer werden kann als die eingesparten Handwerkerkosten.

- Realistische Selbsteinschätzung: Können Sie die Arbeit wirklich in professioneller Qualität ausführen? Fehler, die ein Fachbetrieb beheben muss, werden oft richtig teuer.

- Zeitmanagement: Haben Sie neben Job und Familie wirklich Dutzende Stunden pro Woche für die Baustelle übrig?

- Vertragliche Absprachen: Klären Sie geplante Eigenleistungen immer vorab mit Ihrer Baufirma. Das ist entscheidend, um spätere Probleme bei Gewährleistungsfragen zu vermeiden.

Eine sorgfältige Planung ist der rote Faden, der sich durch Ihr gesamtes Bauvorhaben zieht. Um hier von Anfang an den Überblick zu behalten, ist eine detaillierte Checkliste für den Hausbau eine unschätzbare Hilfe. Sie unterstützt Sie dabei, keinen wichtigen Schritt zu übersehen und Ihr Projekt von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe finanziell sicher durchzusteuern.

Häufig gestellte Fragen zu den Hausbaukosten

Der Weg ins eigene Zuhause ist aufregend, wirft aber auch viele Fragen auf – vor allem, wenn es ums Geld geht. Damit Sie bei Ihrer Planung nicht im Dunkeln tappen, haben wir die häufigsten Fragen rund um die Hausbaukosten für Sie beantwortet. Kurz, knackig und auf den Punkt gebracht.

Wie viel Eigenkapital brauche ich für einen Hausbau?

Als solide Faustregel, die auch Banken gerne sehen, gelten mindestens 20 bis 30 % der Gesamtkosten. Und hier ist das Wort „Gesamtkosten“ entscheidend: Gemeint ist nicht nur der Preis für das Haus selbst, sondern die komplette Summe inklusive Grundstück und aller Baunebenkosten.

Warum sich ein höherer Eigenkapitalanteil lohnt? Ganz einfach: Sie müssen sich weniger Geld von der Bank leihen, was Ihr Risiko senkt. Das belohnt die Bank in der Regel mit spürbar besseren Zinsen. Mehr Eigenkapital bedeutet also unterm Strich eine niedrigere monatliche Rate und mehr finanzielle Gelassenheit für Ihr Bauprojekt.

Kann ich durch Eigenleistung wirklich Geld sparen?

Ja, mit der sogenannten „Muskelhypothek“ lässt sich definitiv der ein oder andere Euro sparen. Gerade bei Arbeiten wie dem Streichen und Tapezieren, dem Verlegen von Böden oder dem Anlegen des Gartens können schnell mehrere tausend Euro an reinen Lohnkosten wegfallen.

Aber Vorsicht, hier lauern auch Fallstricke. Seien Sie brutal ehrlich zu sich selbst: Haben Sie wirklich die Zeit und das handwerkliche Geschick dafür? Schlecht gemachte Arbeit muss am Ende oft teuer von Profis korrigiert werden. Klären Sie außerdem unbedingt vorher vertraglich mit Ihrer Baufirma, welche Arbeiten Sie übernehmen, um spätere Diskussionen über die Gewährleistung zu vermeiden.

Was ist günstiger: Fertighaus oder Massivhaus?

Das ist die Gretchenfrage beim Hausbau, und eine pauschale Antwort gibt es nicht. Jedes Projekt ist anders. Generell punkten Fertighäuser oft mit einer hohen Kosten- und Planungssicherheit, da sie häufig zum Festpreis angeboten werden. Durch die kurze Bauzeit sparen Sie zudem bei den Finanzierungskosten, weil die Phase der teuren Bereitstellungszinsen kürzer ausfällt.

Ein Massivhaus hingegen gilt traditionell als besonders langlebig und wertstabil. Hier haben Sie meist mehr Freiheiten, den Grundriss ganz individuell zu gestalten. Letztendlich entscheiden bei beiden Bauweisen die gewählte Ausbaustufe, die Ausstattung und der Anbieter über den Endpreis. Der beste Rat ist daher: Holen Sie sich konkrete, detaillierte Angebote für beide Varianten ein, die exakt auf Ihre Wünsche zugeschnitten sind.

Welche Versicherungen sind beim Hausbau ein absolutes Muss?

Eine Baustelle birgt Risiken. Damit aus einem kleinen Malheur keine finanzielle Katastrophe wird, sind drei Versicherungen für jeden Bauherrn unverzichtbar:

- Bauherrenhaftpflicht: Sie ist Ihr Schutzschild, wenn sich Dritte auf Ihrer Baustelle verletzen oder fremdes Eigentum zu Schaden kommt.

- Bauleistungsversicherung: Sichert Ihr Bauwerk gegen unvorhersehbare Schäden ab, zum Beispiel durch Sturm, Hochwasser, Vandalismus oder sogar Materialfehler.

- Feuerrohbauversicherung: Schützt den Rohbau vor Brandschäden. Sie ist oft kostenloser Teil der späteren Wohngebäudeversicherung und wird von den meisten Banken für die Finanzierung vorausgesetzt.

Sie entdecken während des Baus oder nach dem Einzug eine verdächtige Stelle und fürchten einen Baumangel? Bevor Sie einen teuren Gutachter rufen, können Sie sich eine schnelle Ersteinschätzung holen. bau24 analysiert Ihre Fotos von Bauschäden mithilfe von KI und gibt Ihnen in wenigen Minuten eine fundierte Bewertung – einfach, sicher und transparent. Schaffen Sie Klarheit und laden Sie Ihr erstes Bild kostenlos hoch auf https://bau24.org.