Feuchtigkeit im Keller beseitigen: Ein praktischer Guide

Einen feuchten Keller trockenzulegen, ist weit mehr als nur Kosmetik. Hier geht es darum, die Bausubstanz Ihres Hauses zu sichern und gesundheitliche Risiken wie Schimmel abzuwehren. Bevor Sie jedoch teure und möglicherweise unpassende Maßnahmen ergreifen, steht eines an erster Stelle: eine treffsichere Diagnose der Ursache.

Warum Ihr Keller feucht ist – und was das wirklich bedeutet

Ein feuchter Keller ist ein Klassiker, der viele Hausbesitzer an ihre Grenzen bringt. Muffiger Geruch, klamme Wände oder abblätternder Putz sind dabei nicht nur lästig, sondern echte Alarmsignale. Sie zeigen, dass Wasser ins Mauerwerk gelangt – ein Zustand, der auf Dauer die Stabilität des ganzen Hauses untergraben kann. Aus meiner Erfahrung weiß ich: Wer hier überstürzt handelt, zahlt oft doppelt. Der Schlüssel zu einer dauerhaften Lösung liegt darin, die genaue Ursache zu verstehen. Nur dann können Sie die Feuchtigkeit im Keller wirklich nachhaltig beseitigen.

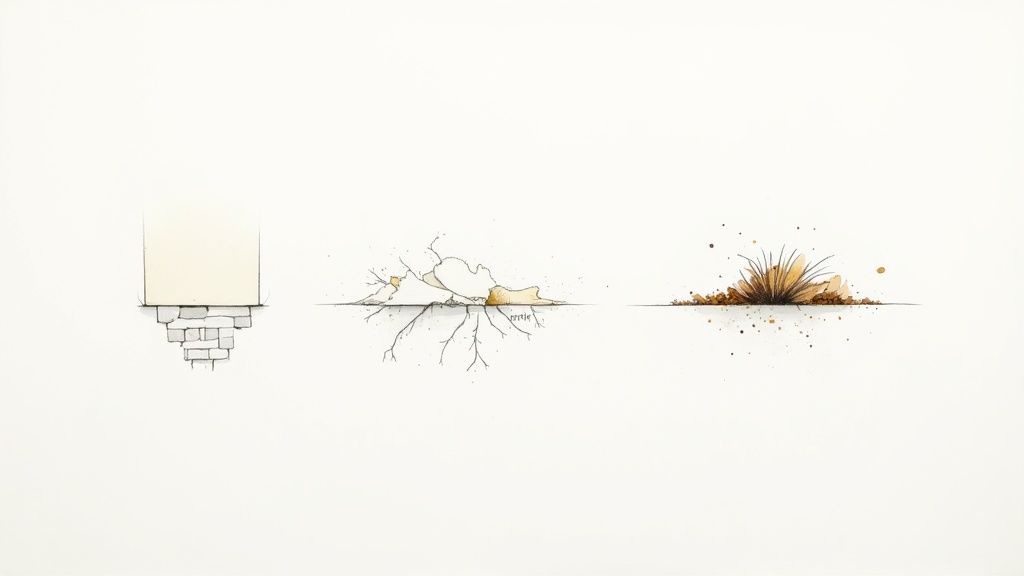

Die drei Hauptverdächtigen bei Kellernässe

In der Praxis lassen sich die Gründe für Nässe im Untergeschoss fast immer auf drei Kernprobleme zurückführen. Jedes davon verlangt nach einer ganz eigenen Sanierungsstrategie, weshalb eine saubere Unterscheidung so entscheidend ist.

Seitlich eindringendes Wasser: Das ist der häufigste Fall bei Kellern, die im Erdreich liegen. Regen- und Sickerwasser üben von außen Druck auf die Kellerwände aus. Ist die Außenabdichtung – die sogenannte Vertikalabdichtung – beschädigt, über die Jahre porös geworden oder fehlt sie ganz, hat das Wasser freie Bahn ins Mauerwerk. Typische Anzeichen sind dunkle, feuchte Flecken, die sich besonders nach kräftigen Regenschauern zeigen.

Aufsteigende Feuchtigkeit: Ein Problem, das vor allem Altbauten betrifft, die vor 1970 errichtet wurden. Damals war eine Horizontalsperre im Fundament noch kein Standard oder ist mittlerweile defekt. Diese Sperre soll eigentlich verhindern, dass Bodenfeuchte durch die Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben zieht. Fehlt sie, saugen sich die Wände quasi von unten voll. Das erkennen Sie an Feuchtigkeitsschäden im unteren Wandbereich, oft begleitet von weißen, kristallinen Ausblühungen.

Kondensation: Diese Ursache wird oft unterschätzt. Sie entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf die kühlen Kellerwände trifft. Die Luft kühlt schlagartig ab und kann ihre Feuchtigkeit nicht mehr halten – Wasser schlägt sich an den Oberflächen nieder. Dieses Phänomen ist ein typisches Sommerproblem, wenn viele es gut meinen und lüften, dabei aber die warme Außenluft in den kühlen Keller holen.

Ein klassisches Szenario aus der Praxis: Sie lüften Ihren Keller an einem warmen Sommertag für mehrere Stunden. Die feucht-warme Außenluft strömt herein, trifft auf die kühlen Wände und die Feuchtigkeit kondensiert sofort. Das Ergebnis sind nasse Wände, obwohl von außen gar kein Wasser eindringt.

Die Spuren lesen: So deuten Sie die Anzeichen richtig

Um der Ursache auf die Spur zu kommen, müssen Sie lernen, die Signale Ihres Kellers richtig zu deuten. Jedes Symptom ist ein wertvoller Hinweis.

Ein modriger, erdiger Geruch ist fast immer das erste, was auffällt. Er ist ein starkes Indiz für einen beginnenden Schimmelbefall, denn Schimmelpilze lieben die hohe Luftfeuchtigkeit und die organischen Nährböden (wie Tapeten oder Holzregale), die sie in feuchten Kellern vorfinden.

Salzausblühungen, auch Effloreszenzen genannt, sind ein untrügliches Zeichen. Diese weißen, pulverartigen Ablagerungen entstehen, wenn Wasser aus dem Mauerwerk verdunstet und die gelösten Salze an der Oberfläche zurücklässt. Sie sind ein klarer Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringendes Wasser, da hier Wasser durch das Baumaterial selbst transportiert wird.

Wenn Putz oder Farbe abblättern, hat die Feuchtigkeit im Mauerwerk bereits ganze Arbeit geleistet und die Haftung zerstört. Das Wasser drückt den Putz förmlich von der Wand. Dieses Schadensbild tritt oft zusammen mit Salzausblühungen auf und signalisiert eine fortgeschrittene Durchfeuchtung. Spätestens jetzt ist klar: Sie müssen die Feuchtigkeit im Keller beseitigen, um strukturelle Schäden am Haus zu verhindern.

Erste Hilfe, wenn der Keller unter Wasser steht oder Schimmel auftaucht

Wasserpfützen auf dem Boden, feuchte Flecken an der Wand – ein nasser Keller ist für jeden Hausbesitzer ein echter Schreckmoment. Jetzt ist schnelles und vor allem besonnenes Handeln gefragt. Es geht darum, den Schaden sofort einzudämmen und die Weichen für eine nachhaltige Lösung zu stellen. Diese Sofortmaßnahmen bringen die Lage unter Kontrolle, noch bevor Sie der eigentlichen Ursache für die Feuchtigkeit im Keller auf den Grund gehen.

Aber bevor Sie loslegen: Sicherheit geht immer vor! Schalten Sie als Allererstes den Strom für die betroffenen Räume am Sicherungskasten ab. So verhindern Sie gefährliche Kurzschlüsse oder Stromschläge. Erst wenn das erledigt ist, können Sie sicher mit dem Abpumpen und Aufwischen des Wassers beginnen.

Erstes Ziel: Wasser raus, Inventar retten

Der erste handfeste Schritt ist klar: Das sichtbare Wasser muss weg. Je nachdem, wie viel Wasser im Keller steht, sind unterschiedliche Helfer gefragt.

- Bei Hochwasser oder größeren Mengen: Eine Tauchpumpe ist hier die mit Abstand beste Lösung. Sie befördert schnell und effektiv große Wassermengen nach draußen.

- Bei kleineren Pfützen: Hier leistet ein guter Nasssauger ganze Arbeit, um das restliche Wasser gründlich aufzunehmen.

- Für die verbleibende Restfeuchte: Alte Handtücher, Aufnehmer oder sogar Katzenstreu sind gute Mittel, um die letzten nassen Stellen auf dem Boden zu trocknen.

Gleichzeitig sollten Sie Ihr Kellerinventar in Sicherheit bringen. Alles, was nass geworden ist oder feucht werden könnte – Kartons, Möbel, Textilien –, gehört raus aus dem Keller. Lagern Sie die Sachen an einem trockenen, gut belüfteten Ort, damit sie komplett durchtrocknen können und der Schimmel keine Chance hat.

Warten Sie auf keinen Fall, bis alles von alleine trocknet. Feuchte organische Materialien wie Pappe oder Holz sind der perfekte Nährboden für Schimmel, der sich oft schon innerhalb von 24 bis 48 Stunden bildet. Schnelles Auslagern ist hier der beste Schutz.

Die unsichtbare Gefahr: Luftfeuchtigkeit senken

Nachdem das stehende Wasser weg ist, bleibt eine unsichtbare, aber umso größere Herausforderung: die extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Sie ist der Hauptgrund für Schimmelwachstum an Wänden, Decken und allem, was im Raum verblieben ist. Jetzt muss die relative Luftfeuchtigkeit so schnell wie möglich wieder auf ein normales Level sinken.

Dafür sind elektrische Luftentfeuchter oder – bei größeren Schäden – professionelle Bautrockner unerlässlich. Stellen Sie das Gerät am besten mittig im Raum auf, um eine gute Luftzirkulation zu sichern. Wichtig ist auch, Fenster und Türen geschlossen zu halten, damit das Gerät effizient arbeiten kann und keine neue feuchte Luft von draußen nachzieht.

Ein guter Richtwert für die Luftfeuchtigkeit im Keller hängt von der Nutzung ab. In reinen Lagerräumen sind 50 % bis 65 % in Ordnung. Für beheizte Hobby- oder Arbeitsräume gelten ähnliche Werte wie in Wohnräumen, also 40 % bis 60 %. Ein Wert von dauerhaft über 65 % ist eine direkte Einladung für Schimmel.

Was tun bei sichtbarem Schimmelbefall?

Wenn Sie bereits die ersten Schimmelflecken entdecken, ist besondere Vorsicht geboten. Um zu verhindern, dass die Sporen sich weiter in der Raumluft verteilen, können Sie kleinere, oberflächliche Stellen selbst behandeln.

Denken Sie dabei unbedingt an Ihre Schutzausrüstung: Handschuhe, eine FFP2-Maske und eine Schutzbrille sind Pflicht. Tupfen Sie die betroffenen Stellen vorsichtig mit einem Tuch ab, das Sie in hochprozentigen Alkohol (mindestens 70 % Isopropanol) getränkt haben. Vermeiden Sie es unbedingt, trocken zu bürsten – das wirbelt die Sporen nur auf! Bedenken Sie aber: Das ist nur eine Notlösung. Wie Sie das Problem nachhaltig in den Griff bekommen, erfahren Sie in unserem Artikel zur effektiven Entfernung von Schimmel im Haus.

Die richtigen Verfahren zur dauerhaften Kellerabdichtung

Wenn die ersten Sofortmaßnahmen greifen und das Wasser fürs Erste besiegt ist, beginnt der eigentliche Kampf. Denn eines muss klar sein: Eimer und Lappen verschaffen Ihnen nur eine Atempause. Um einen feuchten Keller dauerhaft trockenzulegen, kommen Sie um eine fachgerechte Abdichtung nicht herum. Und hier ist die Wahl des richtigen Verfahrens entscheidend, denn es gibt keine Universallösung für alle Probleme.

Im Grunde geht es darum, die undichte Stelle in der Schutzhülle Ihres Hauses zu finden und zu reparieren. Dafür gibt es zwei grundlegend verschiedene Wege: Entweder man packt das Übel von außen an der Wurzel, oder man bekämpft die Symptome von innen. Jede Methode hat ihre Berechtigung und ist für bestimmte Schadensbilder die beste Wahl.

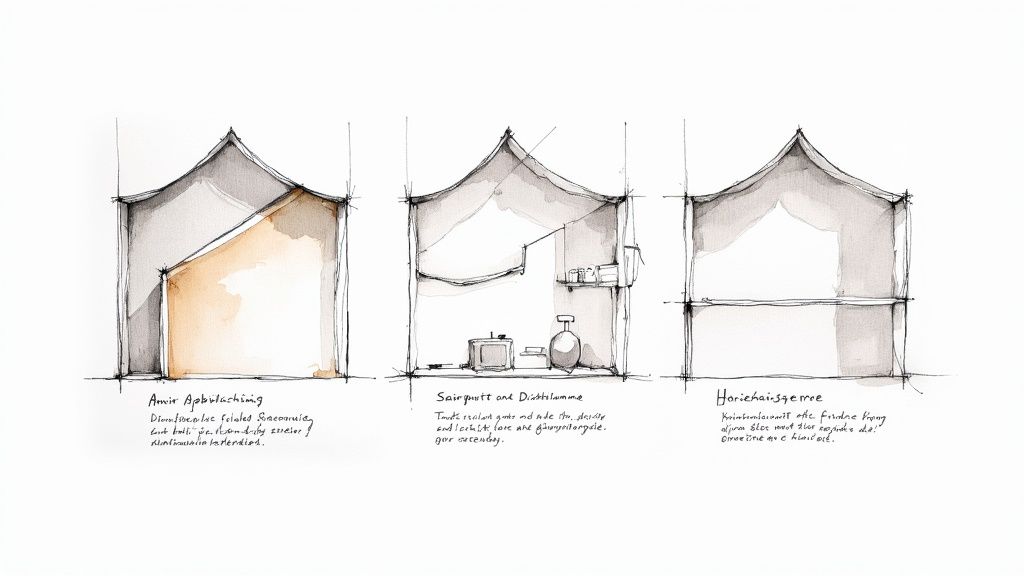

Der Königsweg: die Kellerabdichtung von außen

Ganz ehrlich: Wenn Wasser seitlich ins Mauerwerk drückt, ist die Außenabdichtung (auch Vertikalabdichtung genannt) die beste und nachhaltigste Lösung. Sie ist der Goldstandard. Hier wird das Problem nicht nur kaschiert, sondern an der Quelle behoben, indem man das Mauerwerk komplett vom nassen Erdreich entkoppelt.

Das bedeutet allerdings auch: Es wird gebaggert. Das Erdreich um das Haus muss bis zur Fundamentsohle runter. Die freigelegte Kellerwand wird dann penibel gereinigt, alter Putz oder Anstriche müssen weg, und Risse oder undichte Fugen werden fachmännisch verschlossen.

Erst dann kommt die neue, mehrschichtige Haut drauf. In der Praxis bewährt haben sich hier vor allem:

- Bituminöse Dickbeschichtungen (KMB): Das ist die klassische, schwarze, teerähnliche Masse. Sie ist flexibel, überbrückt kleine Risse und legt sich wie eine nahtlose Schutzschicht um den Keller.

- Mineralische Dichtungsschlämmen: Diese verbinden sich chemisch mit dem Mauerwerk und sind extrem widerstandsfähig, besonders wenn Wasser mit Druck ansteht.

- Kaltselbstklebende Dichtungsbahnen (KSK): Eine moderne Alternative. Diese Bahnen werden wie eine dicke Folie aufgeklebt und garantieren eine gleichmäßige Schichtdicke, was die Verarbeitung beschleunigt.

Zum Schluss kommt noch eine Schutz- und Dränschicht davor, damit die neue Abdichtung beim Zuschütten der Grube nicht gleich wieder beschädigt wird.

Wann führt kein Weg an der Außenabdichtung vorbei?

Immer dann, wenn Wasser aktiv gegen die Kellerwand drückt. Das passiert bei aufstauendem Sickerwasser nach starkem Regen oder bei hohem Grundwasserspiegel. Nur eine intakte Außenabdichtung kann diesem hydrostatischen Druck auf Dauer standhalten. Sie hält nicht nur den Raum trocken, sondern das Mauerwerk selbst.

Die Alternative, wenn außen nicht geht: die Kellerabdichtung von innen

Manchmal ist der Königsweg einfach versperrt. Die Garage des Nachbarn steht direkt an der Wand, die Terrasse ist aufwendig gestaltet, oder die Grundstücksgrenze macht ein Aufgraben unmöglich. Für solche Fälle ist die Innenabdichtung eine absolut taugliche und oft auch günstigere Alternative.

Man muss sich aber über einen Punkt im Klaren sein: Die Innenabdichtung hindert das Wasser nur daran, in den Raum zu gelangen. Die Kellerwand an sich bleibt feucht.

Die Sanierung von innen läuft in mehreren Schritten ab. Zuerst wird der alte, durchfeuchtete Putz komplett abgeschlagen, bis das nackte Mauerwerk zu sehen ist. Dann kommen spezielle Abdichtungssysteme zum Zug:

- Dichtungsschlämmen: Wie bei der Außenabdichtung, nur eben von der anderen Seite. Sie kristallisieren in den Poren des Steins und bilden eine wasserundurchlässige Sperrschicht.

- Sanierputzsysteme: Das ist die clevere Ergänzung. Ein Sanierputz ist extrem diffusionsoffen und hat große Poren. Er kann Restfeuchte aus der Wand aufnehmen, schädliche Salze einlagern und die Feuchtigkeit dann langsam und kontrolliert an die Raumluft abgeben, ohne selbst kaputtzugehen.

Bei der Innenabdichtung versiegelt man die Wände also von innen. Nach der Reinigung und dem Füllen von Rissen wird das System Schicht für Schicht aufgetragen. Wenn Sie sich tiefer in die Materie einlesen wollen, bietet der Ratgeber zur Kellersanierung von Bauhaus einen guten Überblick.

Spezialeinsatz gegen Feuchtigkeit von unten: die Horizontalsperre

Gerade bei älteren Häusern zieht die Feuchtigkeit oft von unten ins Mauerwerk – wie bei einem Schwamm, der im Wasser steht. Das nennt man kapillar aufsteigende Feuchte. Ursache ist meist eine fehlende oder über die Jahrzehnte brüchig gewordene Horizontalsperre im Fundamentbereich. Um das zu stoppen, muss diese Sperre erneuert werden.

Heutzutage macht man das mit Injektionsverfahren. Dafür werden im Sockelbereich in einem genau definierten Abstand Löcher ins Mauerwerk gebohrt und mit einem speziellen Material gefüllt.

- Injektionscremes auf Silan-Basis: Diese modernen Materialien haben eine Konsistenz wie eine dicke Creme. Sie ziehen langsam in die Poren des Mauerwerks ein und bilden dort eine wasserabweisende Schicht, die den Wassertransport nach oben unterbricht.

- Paraffininjektion: Ein älteres, aber bewährtes Verfahren, bei dem heißes, flüssiges Paraffin in die Wand injiziert wird. Beim Abkühlen erstarrt es und verschließt die Poren.

- Harzinjektion: Hier werden Kunstharze (meist Polyurethan) unter Druck in die Wand gepresst. Sie reagieren dort, härten aus und bilden eine absolut dichte Barriere.

Welches Material das beste ist, hängt stark vom Wandaufbau und dem Feuchtegrad ab. Das ist definitiv eine Arbeit für den Profi, denn hier sind Erfahrung und Spezialgerät gefragt.

Vergleich der Methoden: eine Entscheidungshilfe

Die richtige Wahl zu treffen, ist nicht leicht und hängt von der Ursache, den Gegebenheiten vor Ort und natürlich dem Budget ab. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir die gängigsten Methoden gegenübergestellt.

| Verfahren | Anwendung bei | Aufwand & Eingriff | Durchschnittliche Kosten pro m² |

|---|---|---|---|

| Außenabdichtung | Seitlich eindringendes Wasser, aufstauendes Sickerwasser | Sehr hoch: Erdarbeiten, Freilegen der Kellerwände | € 400 – € 600 |

| Innenabdichtung | Seitlich eindringendes Wasser (ohne Druck), Kondensation | Mittel: Entfernen von Putz, Arbeiten im Innenraum | € 150 – € 300 |

| Horizontalsperre | Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament | Mittel bis hoch: Bohrungen, Injektionsarbeiten | € 250 – € 400 (pro lfd. Meter) |

| Schleierinjektion | Abdichtung von außen, wenn kein Aufgraben möglich ist | Hoch: Rasterförmige Bohrungen von innen, spezielle Technik | € 300 – € 500 |

Bedenken Sie bitte, dass diese Kosten nur grobe Richtwerte sind. Je nach Region, Schadensbild und den verwendeten Materialien können die Preise stark abweichen. Am Ende kann nur eine professionelle Analyse direkt bei Ihnen vor Ort wirklich Klarheit bringen, welche Methode für Ihr Haus die richtige ist.

Kondensation vermeiden: Das A und O des richtigen Lüftens

Manchmal liegt die Ursache für nasse Kellerwände nicht in einem handfesten Bauschaden, sondern in einem einfachen, aber weitverbreiteten Irrtum. Es geht um Kondenswasser – jenes verräterische Schwitzen der Wände, das entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen prallt. Gerade im Sommer kann gut gemeintes Lüften das Problem sogar dramatisch verschlimmern.

Die Physik dahinter ist simpel und nennt sich Taupunkt. Warme Luft ist ein Feuchtigkeitsspeicher, sie kann viel mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft. Öffnen Sie nun an einem schwülen Sommertag die Kellerfenster, passiert genau das Falsche: Die warme, feuchte Außenluft strömt in den kühlen Keller, trifft auf die kalten Wände und kühlt blitzartig ab. Die Luft muss ihre überschüssige Feuchtigkeit loswerden – und die schlägt sich als Wasser an den Wänden nieder.

Stellen Sie sich eine eiskalte Flasche vor, die Sie im Sommer aus dem Kühlschrank nehmen. Binnen Minuten perlt Wasser an der Außenseite. Nichts anderes geschieht an Ihren Kellerwänden, wenn Sie bei warmer Witterung lüften.

Die goldene Regel: Effektives Stoßlüften

Der Schlüssel liegt darin, immer nur dann zu lüften, wenn die Außenluft kälter und damit trockener ist als die Luft im Keller. Nur so transportieren Sie die Feuchtigkeit effektiv nach draußen und ersetzen sie durch trockenere Luft.

Aus meiner Erfahrung haben sich diese Faustregeln bestens bewährt:

- Im Sommer: Lüften Sie ausschließlich in den kühlen Nacht- oder ganz frühen Morgenstunden. Dann ist die Außenluft kühler und ihre absolute Feuchtigkeit am geringsten.

- Im Winter: Die kalte Winterluft ist extrem trocken. Hier können Sie ohne Bedenken mehrmals täglich für 5–10 Minuten kräftig stoßlüften. Die einströmende Kaltluft erwärmt sich im Keller und saugt die Feuchtigkeit förmlich auf.

- Querlüften: Wenn es die baulichen Gegebenheiten zulassen, öffnen Sie gegenüberliegende Fenster. So entsteht ein richtiger Durchzug, der den Luftaustausch enorm beschleunigt.

Ein absolutes No-Go sind dauerhaft gekippte Fenster. Der Luftaustausch ist dabei minimal, stattdessen kühlen die Wände rund um das Fenster stark aus, was die Kondensatbildung genau dort erst recht provoziert.

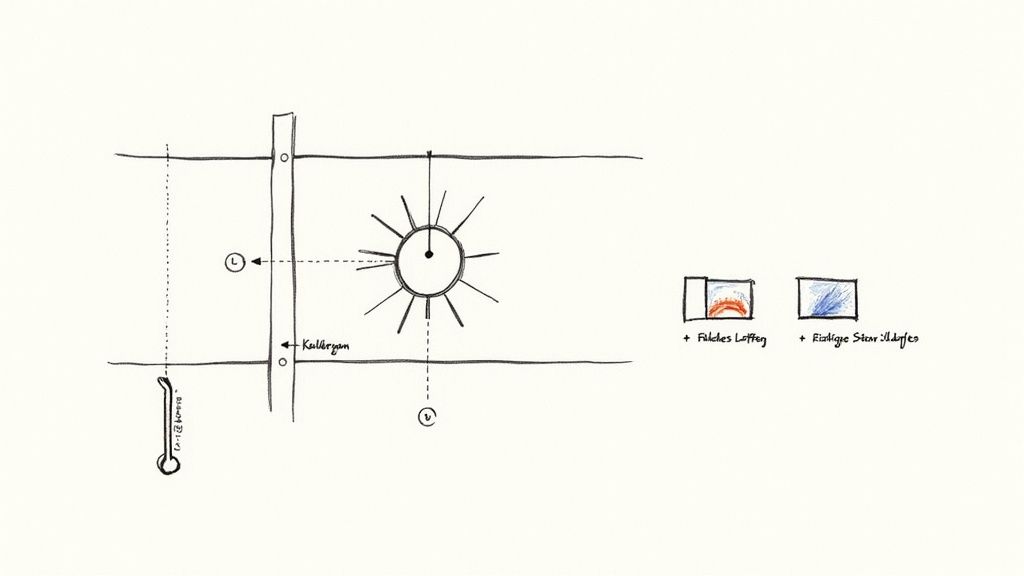

Smarte Technik für einen dauerhaft trockenen Keller

Hand aufs Herz: Wer denkt schon mitten in der Nacht ans Lüften? Wenn die manuelle Methode zu aufwendig oder schlicht unpraktikabel ist, sind taupunktgesteuerte Lüftungsanlagen eine brillante Lösung. Diese intelligenten Systeme übernehmen die komplette Steuerung und sorgen vollautomatisch für ein ideales Kellerklima.

Und so clever funktioniert's:

- Sensoren messen permanent Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit – einmal drinnen im Keller, einmal draußen.

- Eine Steuerungseinheit berechnet daraus in Echtzeit den Taupunkt. Sie weiß also genau, wann die Luft draußen trockener ist als drinnen.

- Die Lüfter springen nur dann an, wenn ein Luftaustausch den Keller wirklich trocknet. Feuchte Außenluft bleibt draußen, wo sie hingehört.

Diese automatisierte Lüftung ist die mit Abstand effizienteste Methode, um Kondensation zu stoppen und die Feuchtigkeit im Keller dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Falsches Lüften ist übrigens ein Massenphänomen. Schätzungen zufolge leiden in Deutschland über 2 Millionen Häuser unter Feuchtigkeitsproblemen, die oft auf genau dieses Thema zurückzuführen sind. Smarte, taupunktgesteuerte Systeme sind hier mehr als nur eine technische Spielerei – sie sind ein wirksamer Schutz gegen Schimmel und Bauschäden. Wenn Sie tiefer in die Technik eintauchen möchten, finden Sie gute Informationen zur Technologie der Taupunktlüftung auf taupunkt-lueftung.de.

Selber machen oder den Profi holen? Eine Kosten- und Vernunftfrage

Steht eine Kellersanierung an, taucht schnell die Gretchenfrage auf: Kann ich das selbst in die Hand nehmen oder muss direkt ein Fachbetrieb ran? Diese Entscheidung ist weit mehr als nur eine Frage des Budgets. Es geht um die Nachhaltigkeit der Reparatur, die Sicherheit und letztlich darum, ob man das Problem wirklich löst oder nur verschlimmbessert.

Was Sie selbst schaffen können – und wo die Grenzen liegen

Ganz klar: Es gibt Arbeiten, die ein geübter Heimwerker durchaus meistern kann. Das spart Geld und gibt ein gutes Gefühl. Wichtig ist nur, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Solange es um oberflächliche Maßnahmen geht, die nicht tief in die Bausubstanz eingreifen, stehen die Chancen gut.

Typische Aufgaben für den ambitionierten Heimwerker:

- Vorbereitungen treffen: Alten, nassen Putz abzuschlagen und das Mauerwerk darunter gründlich zu säubern, ist eine schweißtreibende, aber machbare Aufgabe.

- Dichtungsschlämme auftragen: Auf eine saubere, gut vorbereitete Innenwand lassen sich mineralische Dichtungsschlämmen nach Herstelleranleitung gut aufbringen.

- Sanierputz anbringen: Auch das Verputzen mit einem speziellen Sanierputzsystem ist für handwerklich geschickte Selbermacher zu schaffen. Sorgfalt ist hier das A und O.

Sobald es aber an die Ursachenbekämpfung geht oder spezielle Verfahren nötig werden, ist die Grenze zur professionellen Arbeit erreicht. Hier zu sparen, bedeutet oft, später doppelt zu zahlen.

Diese Arbeiten gehören unbedingt in die Hände eines Profis:

- Außenabdichtung: Hier geht es ans Eingemachte. Die Kellerwände müssen freigelegt werden, was schweres Gerät erfordert. Die fachgerechte Abdichtung selbst ist eine Wissenschaft für sich – Fehler sind hier fatal.

- Injektionsverfahren: Eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit einzubringen, klappt nur mit Spezialausrüstung und dem exakten Wissen über das Mauerwerk und die eingesetzten Harze oder Silikone.

- Schleier- oder Rissinjektion: Von innen eine Abdichtung auf der Außenseite der Wand zu erzeugen, ist hochkomplex. Das ist Präzisionsarbeit für absolute Spezialisten.

- Echte Schadensanalyse: Ein Experte kommt nicht nur mit einem Blick, sondern mit geeichten Messgeräten. Nur so lässt sich die Ursache zweifelsfrei klären und die richtige Sanierungsmethode festlegen.

Ein ehrlicher Blick auf die Kosten

Die Sanierung eines feuchten Kellers ist keine Kleinigkeit, und die Kosten können stark variieren. Es hängt alles von der Methode, dem Schadensausmaß und natürlich den regionalen Preisen ab. Die folgenden Zahlen sind als grobe Richtwerte zu verstehen, damit Sie ein Gefühl für die finanzielle Größenordnung bekommen.

- Innenabdichtung (Dichtungsschlämme & Sanierputz): Planen Sie hier mit Kosten zwischen 150 € und 300 € pro Quadratmeter Wandfläche. Der finale Preis hängt vom Zustand der Wand und dem verwendeten Materialsystem ab.

- Horizontalsperre (Injektionsverfahren): Diese Maßnahme wird pro laufendem Meter Wand berechnet. Rechnen Sie hier mit 250 € bis 400 €.

- Außenabdichtung (Vertikalsperre): Das ist die Königsdisziplin – die teuerste, aber oft auch wirksamste Methode. Inklusive der notwendigen Erdarbeiten und aller Abdichtungsschichten kommen schnell 400 € bis 600 € pro Quadratmeter Kellerwand zusammen.

Ein wichtiger Gedanke aus der Praxis: Die teuerste Lösung ist nicht automatisch die beste für Ihr Problem. Eine perfekte Außenabdichtung nützt Ihnen gar nichts, wenn die Feuchtigkeit von unten aufsteigt. Die beste Investition ist daher immer eine gründliche, professionelle Analyse, bevor auch nur ein Cent in die eigentliche Sanierung fließt.

Für einen tieferen Einblick in verschiedene Kostenpunkte am Bau empfehlen wir Ihnen unseren Überblick zu den Preisen für Bau- und Sanierungsleistungen. Das hilft Ihnen, Ihr Budget realistisch zu planen.

Checkliste: So finden Sie den richtigen Fachbetrieb

Die Wahl des richtigen Handwerkers ist der Schlüssel zum Erfolg. Nehmen Sie sich die Zeit, vergleichen Sie mindestens zwei bis drei Angebote und haken Sie nach. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, die Spreu vom Weizen zu trennen:

- Referenzen und Erfahrung: Fragen Sie gezielt nach Projekten in Ihrer Umgebung. Hat die Firma Erfahrung mit genau Ihrem Schadensbild? Ein Anruf bei einem ehemaligen Kunden kann Gold wert sein.

- Detailliertes Angebot: Bestehen Sie auf einem schriftlichen Angebot, in dem jeder Arbeitsschritt, jedes Material und auch die Entsorgung des Bauschutts klar aufgeführt ist. Ist es ein Festpreis oder wird nach Aufwand abgerechnet?

- Diagnosemethode: Wie wurde die Ursache ermittelt? Lassen Sie sich die Ergebnisse der Feuchtigkeitsmessungen zeigen und aushändigen.

- Verwendete Materialien: Welche Produkte kommen zum Einsatz? Bitten Sie um die technischen Datenblätter. Handelt es sich um zertifizierte, bewährte Systeme von namhaften Herstellern?

- Gewährleistung: Sprechen Sie die Gewährleistung klar an. Ein seriöser Betrieb steht zu seiner Arbeit und gibt Ihnen eine Garantie auf die Dichtigkeit.

- Zeitplan: Ein realistischer Zeitplan zeigt, dass der Betrieb seine Abläufe im Griff hat.

- Zertifizierungen: Verfügt der Betrieb über anerkannte Zertifikate (z. B. vom TÜV oder Fachverbänden)? Das ist ein klares Qualitätsmerkmal für die Bauwerksabdichtung.

Fragen aus der Praxis zur Kellerentfeuchtung

Zum Abschluss dieses Ratgebers möchte ich auf die Fragen eingehen, die uns im Alltag immer wieder gestellt werden. Wenn man plötzlich vor einem feuchten Keller steht, kommen oft dieselben Unsicherheiten auf. Hier finden Sie ein paar schnelle, praxisnahe Antworten, die Ihnen hoffentlich mehr Klarheit für die nächsten Schritte geben.

Woher weiß ich, ob es Kondenswasser oder eindringende Nässe ist?

Diese Unterscheidung ist absolut entscheidend, denn davon hängt die gesamte Sanierungsstrategie ab. Es gibt einen einfachen Trick, der oft schon den entscheidenden Hinweis liefert: Nehmen Sie ein Stück Alufolie, etwa 50x50 cm groß, und kleben Sie es mit Klebeband rundherum dicht an die feuchte Wand. Warten Sie dann 24 bis 48 Stunden und schauen Sie sich das Ergebnis an.

- Bilden sich Wassertropfen auf der Außenseite der Folie (also zum Raum hin)? Dann haben Sie es mit Kondensation zu tun. Die wärmere Raumluft kühlt an der kalten Folie ab und gibt ihre Feuchtigkeit ab – genau das, was auch an Ihrer Kellerwand passiert.

- Ist es hinter der Folie, also direkt an der Wand, feucht oder nass? Das bedeutet, das Wasser kommt aus dem Mauerwerk selbst. Die Ursache ist hier also eindringende Nässe von außen oder aufsteigende Feuchtigkeit.

Dieser Test ist ein super erster Schritt, um das Problem einzugrenzen, bevor Sie einen Experten rufen.

Ist Schimmel im Keller wirklich immer gefährlich?

Kurz gesagt: Ja, nehmen Sie jeden Schimmelbefall ernst. Die Sporen verteilen sich unsichtbar in der Luft und können bei sensiblen Menschen Allergien, Asthma oder andere Atemwegsprobleme auslösen. Außerdem ist der Schimmel selbst ja nur ein Symptom – er ist das rote Blinklicht, das Ihnen signalisiert, dass die Feuchtigkeit im Keller ein kritisches Level erreicht hat und bereits die Bausubstanz schädigt. Selbst wenn Sie den Keller nur als Lager nutzen, können die Sporen durch die Luftzirkulation im Haus nach oben steigen.

Dieser typisch modrige Geruch ist oft das allererste Anzeichen, noch bevor Sie auch nur einen einzigen Fleck sehen. Ignorieren Sie das auf keinen Fall! Der Geruch bedeutet, dass da bereits etwas wächst, das Ihre sofortige Aufmerksamkeit braucht.

Welche Luftfeuchtigkeit ist im Keller noch in Ordnung?

Das kommt ein bisschen auf die Nutzung an. Als gute Orientierung für die relative Luftfeuchtigkeit können Sie sich an diesen Werten orientieren:

- Unbeheizte Keller (Lager, Werkstatt): Hier sind Werte zwischen 50 % und 65 % meist unproblematisch.

- Beheizte Kellerräume (Hobbyraum, Büro): Hier sollten Sie, ähnlich wie in Wohnräumen, Werte zwischen 40 % und 60 % anstreben.

Alles, was dauerhaft über 65 % liegt, ist eine Einladung für Schimmelpilze und sollte unbedingt angegangen werden. Ein einfaches digitales Hygrometer ist eine kleine, aber extrem wertvolle Investition, um die Lage im Blick zu behalten. Falls Sie unsicher sind, ob Ihr spezieller Fall schon professionelle Hilfe erfordert, finden Sie auf unserer Seite mit häufig gestellten Fragen zu unserem Service weitere Informationen.

Kann ich aufsteigende Feuchtigkeit nicht einfach selbst stoppen?

Bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit rate ich ganz klar davon ab, selbst Hand anzulegen. Eine neue Horizontalsperre, meistens per Injektionsverfahren, ist Millimeterarbeit. Sie erfordert viel Erfahrung, spezielles Gerät und das exakt zum Mauerwerk passende Injektionsmaterial. Wenn hier die Bohrlöcher im falschen Winkel oder Abstand gesetzt werden oder die Materialmenge nicht stimmt, war die ganze Arbeit umsonst und die Sperre ist wirkungslos. Das ist ein klassischer Fall, bei dem die Investition in einen Fachbetrieb am Ende günstiger ist, weil Sie eine dauerhaft funktionierende Lösung bekommen.

Sie haben einen Schaden entdeckt, wissen aber nicht, wie schlimm es ist oder was zu tun ist? Mit bau24 bekommen Sie eine schnelle, KI-gestützte Ersteinschätzung direkt von Ihrem Foto. Einfach ein Bild hochladen und in wenigen Minuten eine fundierte Analyse erhalten – anonym, sicher und ohne Abo. Verschaffen Sie sich Klarheit, bevor aus einem kleinen Problem ein richtig teurer Schaden wird. Probieren Sie es jetzt aus auf https://bau24.org.