Feuchtigkeit im Keller erkennen und richtig handeln

Ein muffiger Geruch oder dunkle Flecken an der Kellerwand? Das sind keine einfachen Schönheitsfehler. Betrachten Sie sie lieber als die ersten, leisen Alarmsignale, die auf ein ernsthaftes Problem hindeuten können. Wenn Sie diese Warnzeichen richtig deuten, können Sie frühzeitig eingreifen und sich teure Folgeschäden an der Bausubstanz ersparen.

Die ersten Warnsignale für Feuchtigkeit im Keller richtig deuten

Feuchtigkeit im Keller ist ein Klassiker – und stellt viele Hausbesitzer vor eine echte Herausforderung. Der erste und wichtigste Schritt zur Lösung ist immer die genaue Beobachtung. Man muss es so sehen: Die Wände und sogar die Luft im Keller erzählen eine Geschichte. Man muss nur wissen, wie man sie liest.

Was Wände und Böden verraten

Meistens fängt es ganz harmlos an. Vielleicht entdecken Sie eine dunklere Verfärbung an einer Wand, die sich bei Berührung leicht klamm anfühlt. Das können bereits die ersten Hinweise auf durchdringende oder aufsteigende Feuchtigkeit sein.

Ein noch deutlicheres Indiz ist abblätternder Putz oder abplatzende Farbe. Hier ist die Physik am Werk: Wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk verdunstet, drückt sie das Material regelrecht von der Wand. Das ist kein oberflächliches Problem mehr, sondern ein klares Zeichen dafür, dass das Mauerwerk bereits stark durchfeuchtet ist.

Besonders alarmierend sind weiße, kristalline Ablagerungen, die aussehen wie feiner Puderzucker auf der Wand. Diese sogenannten Salzausblühungen, auch Effloreszenzen genannt, entstehen, wenn im Wasser gelöste Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche wandern und dort kristallisieren. Sie sind ein Lehrbuchbeispiel für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.

Ein häufiger Trugschluss ist, diese weißen Ausblühungen für Schimmel zu halten. Während Schimmel meist fleckig und organisch wirkt, sind Salpeter-Ausblühungen kristallin und trocken-pulvrig.

Der Geruch: Ein untrüglicher Indikator

Verlassen Sie sich unbedingt auf Ihre Nase. Ein modriger, erdiger oder einfach nur muffiger Geruch ist oft das erste Anzeichen, das Sie wahrnehmen – manchmal sogar, bevor überhaupt sichtbare Schäden auftreten. Dieser typische „Kellergeruch“ wird von Mikroorganismen verursacht, die in einem feuchten Milieu prächtig gedeihen und oft auf ein verstecktes Schimmelproblem hindeuten.

Falscher Alarm? Sommerkondensat erkennen

Aber keine Panik, nicht jede feuchte Wand bedeutet gleich eine Katastrophe. Speziell im Sommer tritt ein Phänomen auf, das sich Sommerkondensat nennt. Das Prinzip ist einfach: Warme, feuchte Außenluft strömt in den kühlen Keller, trifft auf die kalten Wände und die Luftfeuchtigkeit kondensiert – die Wände werden nass. Falsches Lüften ist hier die Hauptursache.

In Deutschland leiden schätzungsweise 2 Millionen Häuser unter Feuchtigkeitsproblemen im Keller, das sind immerhin 10–15 % des gesamten Gebäudebestands. Wer die Grundlagen der richtigen Belüftung kennt, kann viele Probleme von vornherein vermeiden. Mehr dazu erfahren Sie zum Beispiel auf der Webseite von Keller-Doktor.

Die wichtigsten Warnsignale noch einmal auf einen Blick:

- Dunkle, feuchte Flecken: Achten Sie besonders auf bodennahe Bereiche und Ecken.

- Abblätternder Putz & Farbe: Ein untrügliches Zeichen für verdunstende Nässe im Mauerwerk.

- Salzausblühungen: Weiße, kristalline Ablagerungen deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit hin.

- Muffiger Geruch: Ein starkes Indiz für Schimmelpilze und Mikroorganismen.

- Verzogene Holzteile: Türrahmen oder Regale quellen auf.

- Sichtbarer Schimmel: Schwarze, grüne oder weiße Flecken an Wänden, Decken oder gelagerten Gegenständen.

Diese Anzeichen frühzeitig zu erkennen, ist der Schlüssel. Sie geben Ihnen das nötige Rüstzeug, um das Problem richtig einzuordnen und fundierte Entscheidungen für die nächsten Schritte zu treffen.

Feuchtigkeit im Keller selbst messen und bewerten – so geht's

Sie haben erste Spuren entdeckt, vielleicht einen modrigen Geruch in der Nase oder dunkle Flecken an der Wand. Das ist der Moment, in dem aus einem Verdacht Gewissheit werden muss. Ihr Bauchgefühl ist ein wertvoller erster Indikator, doch für die nächsten Schritte brauchen Sie handfeste Zahlen. Die gute Nachricht: Sie müssen dafür kein Experte sein und auch kein Vermögen für Messgeräte ausgeben.

Zuerst das Raumklima: die Luftfeuchtigkeit im Blick

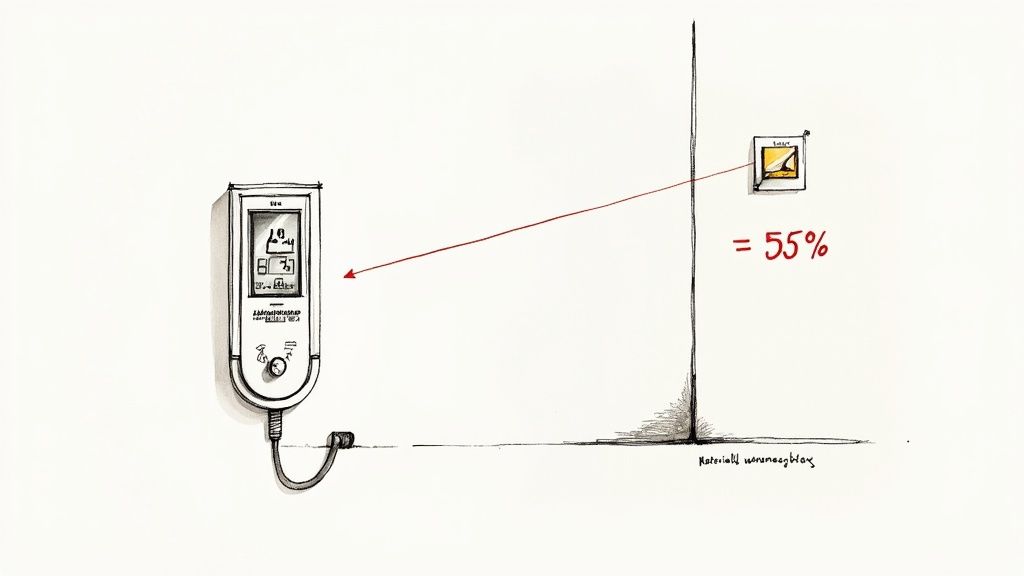

Das A und O ist die relative Luftfeuchtigkeit. Ein einfaches digitales Hygrometer aus dem Baumarkt leistet hier schon hervorragende Dienste. Stellen Sie es einfach mitten im Kellerraum auf – aber vermeiden Sie die direkte Nähe zu einer kalten Außenwand, um die Messung nicht zu verfälschen.

In einem typischen deutschen Keller bewegt sich die Luftfeuchtigkeit oft zwischen 40 % und 65 %. Nutzen Sie den Raum allerdings als Hobbyraum, Büro oder sogar als Wohnraum, sollten die Werte dauerhaft unter 60 % bleiben. Kritisch wird es, wenn das Hygrometer konstant über 65 % anzeigt. Ab diesem Wert explodiert das Risiko für Schimmelbildung, und das ist nicht nur schlecht für das Gebäude, sondern auch für Ihre Gesundheit. Mehr zu den idealen Werten und wie man sie erreicht, erklären zum Beispiel die Experten von Innotech.

Nächster Schritt: Die Feuchtigkeit direkt in der Wand aufspüren

Ein Hygrometer verrät Ihnen viel über die Luft, aber nichts über die Nässe, die womöglich tief im Mauerwerk steckt. Genau hierfür gibt es Materialfeuchtemessgeräte. Diese kleinen Helfer messen den elektrischen Widerstand eines Baustoffs. Die simple Logik dahinter: Je nasser die Wand, desto besser leitet sie Strom – und desto höher der Wert auf dem Display.

So bekommen Sie verlässliche Ergebnisse:

- Schaffen Sie eine Referenz: Messen Sie zuerst an einer Wand in einem trockenen Wohnraum, zum Beispiel im Wohnzimmer. Dieser Wert dient Ihnen als Vergleichswert für „trockenes Mauerwerk“.

- Scannen Sie die Problemzonen: Fahren Sie mit dem Gerät langsam und systematisch über die verdächtigen Kellerwände. Beginnen Sie immer unten am Boden und arbeiten Sie sich langsam nach oben vor.

- Kreisen Sie die „Nester“ ein: Notieren Sie sich die Stellen mit den höchsten Ausschlägen. Oft ballt sich die Feuchtigkeit an bestimmten Punkten, was Ihnen schon einen ersten, wichtigen Hinweis auf die Ursache geben kann.

Aus der Praxis: Stellen Sie sich vor, Ihr Messgerät zeigt im Wohnzimmer einen Wert von 25 Digits. Im Keller liegen die meisten Wände bei soliden 40 Digits. In einer Ecke schnellt der Wert aber plötzlich auf über 90 Digits hoch. Das ist ein klares Indiz für ein lokales Problem – vielleicht ist genau vor dieser Ecke draußen ein Fallrohr undicht.

Die Messergebnisse richtig deuten

Jetzt fügen wir die Puzzleteile zusammen. Zeigt Ihr Hygrometer eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber die Wände sind laut Messgerät trocken? Dann liegt das Problem wahrscheinlich an Kondenswasser, oft verursacht durch falsches Lüften im Sommer.

Ist es umgekehrt – die Wände sind an bestimmten Stellen richtig nass, aber die allgemeine Luftfeuchtigkeit ist noch im Rahmen? Dann dringt die Feuchtigkeit höchstwahrscheinlich von außen durch das Mauerwerk ein.

Eine lückenlose Dokumentation Ihrer Messwerte ist Gold wert. Sie verwandelt Ihr Bauchgefühl in eine solide Datengrundlage und ist eine enorme Hilfe, wenn Sie später mit einem Handwerker sprechen. Weitere Tipps und Anleitungen finden Sie übrigens auch in unserem Blog auf https://bau24.org/ratgeber.

Die Ursache mit einfachen Tests eingrenzen

Sie haben also verdächtige Stellen und auffällige Messwerte notiert. Sehr gut. Doch die wichtigste Frage ist noch offen: Woher kommt die Feuchtigkeit eigentlich? Bevor Sie jetzt zum Telefon greifen und einen Handwerker rufen, gibt es ein paar simple, aber erstaunlich effektive Tests, mit denen Sie der Sache selbst auf den Grund gehen können. Diese Methoden kosten praktisch nichts und liefern oft den entscheidenden Hinweis.

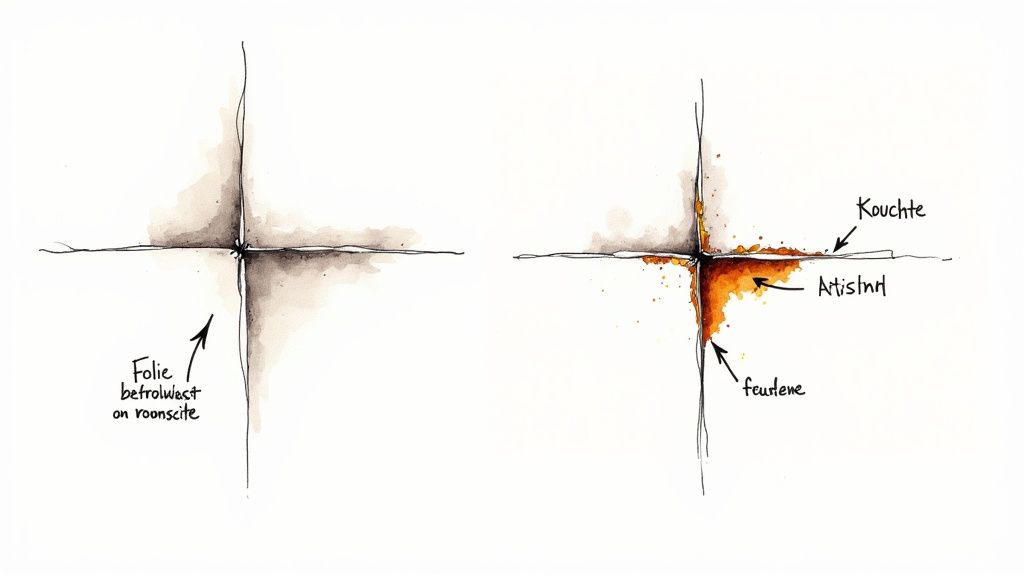

Der Folientest – ein Klassiker mit klarer Aussage

Der bekannteste und wohl aufschlussreichste Test ist der sogenannte Folientest. Er ist das perfekte Werkzeug, um zwischen den beiden Hauptverdächtigen zu unterscheiden: Nässe, die von außen durch die Wand drückt, und Kondenswasser, das sich aus der Raumluft bildet. Die Durchführung ist wirklich kinderleicht, man braucht nur ein bisschen Geduld.

So gehen Sie vor, um die Feuchtigkeit im Keller zuverlässig zu erkennen:

- Vorbereiten: Suchen Sie sich die feuchteste Stelle an der Kellerwand. Nehmen Sie ein Tuch oder sogar einen Föhn und trocknen Sie dort eine Fläche von etwa 50x50 cm sorgfältig ab.

- Folie anbringen: Schneiden Sie ein Stück Aluminium- oder Frischhaltefolie zu, das etwas größer ist als der getrocknete Bereich. Kleben Sie die Folie mit Malerkrepp oder einem anderen gut haftenden Klebeband lückenlos an allen vier Seiten an der Wand fest. Wichtig ist, dass absolut keine Luft mehr dahinter zirkulieren kann.

- Warten und prüfen: Jetzt heißt es abwarten. Lassen Sie die Folie für mindestens 24 Stunden, besser noch 48 Stunden, an der Wand kleben, bevor Sie sich das Ergebnis ansehen.

Der entscheidende Moment ist die Interpretation. Zwei mögliche Szenarien gibt es, und jedes gibt eine klare Richtung vor.

Die Position der Feuchtigkeit auf der Folie ist der Schlüssel. Sie zeigt Ihnen unmissverständlich, ob das Wasser aus dem Mauerwerk kommt oder aus der Luft kondensiert.

Das Ergebnis des Folientests deuten

Nach Ablauf der Wartezeit schauen Sie sich die Folie ganz genau an. Wo haben sich die Wassertropfen gebildet?

- Feuchtigkeit zwischen Wand und Folie: Wenn Sie die Folie abziehen und die Tropfen auf der Wandseite hängen (oder die Wand dahinter wieder feucht ist), ist die Sache klar. Die Nässe dringt von außen durch das Mauerwerk. Die Ursachen können vielfältig sein: eine defekte Außenabdichtung, Risse in der Wand oder Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich nach oben steigt.

- Feuchtigkeit auf der Raumseite der Folie: Sind die Wassertropfen hingegen außen auf der Folie, also auf der Seite, die zum Raum zeigt? Dann haben wir es mit Kondenswasser zu tun. Das passiert, wenn warme, feuchte Luft auf die kalte Kellerwand trifft und ihre Feuchtigkeit abgibt – ein klares Indiz für falsches Lüften oder eine unzureichende Wärmedämmung.

Weitere pragmatische Prüfmethoden

Neben dem Folientest gibt es noch ein paar andere einfache Checks, mit denen Sie die Ursachenforschung verfeinern können. Eine oft übersehene Schwachstelle ist das gesamte Entwässerungssystem rund ums Haus.

Warten Sie am besten einen starken Regenfall ab und prüfen Sie danach gezielt diese Punkte:

- Regenrinnen und Fallrohre: Hängen sie voller Laub? Läuft das Wasser vielleicht über und versickert direkt an der Hauswand statt im Kanal?

- Lichtschächte: Steht nach dem Regen Wasser im Schacht? Oft ist der kleine Abfluss am Boden verstopft und das Wasser drückt gegen das Kellerfenster.

- Gefälle des Geländes: Fällt das Grundstück vom Haus weg ab? Oder läuft das Regenwasser von der Wiese oder dem Hof direkt auf die Kellerwand zu?

Jeder dieser simplen Checks ist ein weiteres Puzzleteil. Mit den Ergebnissen Ihrer Messungen und dieser Tests sind Sie bestens vorbereitet – entweder, um selbst gezielte Maßnahmen zu ergreifen, oder um einem Experten ganz präzise zu schildern, wo das Problem liegt.

Wenn der Heimwerker an seine Grenzen stösst

So gut die eigenen Untersuchungsmethoden auch sind – irgendwann ist Schluss. Der einfache Folientest gibt Ihnen einen ersten, wertvollen Hinweis, und ein Hygrometer liefert solide Daten zur Luftfeuchtigkeit. Doch gerade bei älteren Gebäuden oder wirklich hartnäckigen Feuchtigkeitsproblemen kratzen diese DIY-Methoden oft nur an der Oberfläche.

Wenn Sie trotz aller Bemühungen einfach nicht herausfinden, woher die Feuchtigkeit kommt, ist es an der Zeit, den Profi ranzulassen.

Besonders bei wiederkehrenden Salzausblühungen, grossflächig abblätterndem Putz oder dem Verdacht auf eine defekte Horizontalsperre ist die Expertise eines Fachmanns unverzichtbar. Eine falsche Eigendiagnose führt hier schnell zu teuren Fehlentscheidungen bei der Sanierung – und am Ende steht man wieder am Anfang, nur mit weniger Geld in der Tasche.

Was ein Profi anders macht

Ein Bausachverständiger oder ein spezialisierter Fachbetrieb verlässt sich nicht auf sein Bauchgefühl. Er greift zu präzisen Messverfahren, um den Feuchtegehalt direkt im Mauerwerk zu bestimmen und die Ursache zweifelsfrei zu klären.

In der Praxis kommt in Deutschland meist eine Kombination aus indirekten und direkten Verfahren zum Einsatz. Indirekte Methoden, wie die elektrische Widerstandsmessung, geben einen schnellen Überblick und sind ideal für eine erste Einschätzung. Um aber wirklich auf Nummer sicher zu gehen, setzen Profis auf direkte Verfahren. Diese messen den tatsächlichen Wassergehalt im Baustoff – präzise und unbestechlich. Mehr über moderne Methoden zur Feuchtigkeitsmessung können Sie bei Ronetec nachlesen.

Zwei der gängigsten und zuverlässigsten professionellen Methoden sind:

- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode): Hier wird’s chemisch. Der Experte entnimmt eine kleine Materialprobe aus der Wand, zerkleinert sie und mischt sie in einem speziellen Druckbehälter mit Calciumcarbid. Das Wasser in der Probe reagiert, erzeugt einen Druck, und dieser Druck verrät exakt, wie feucht das Mauerwerk wirklich ist.

- Die Darr-Methode (Gravimetrisches Verfahren): Das ist der Goldstandard, genauer geht es nicht. Eine Materialprobe wird entnommen und exakt gewogen. Anschliessend kommt sie ins Labor und wird so lange getrocknet („gedarrt“), bis auch der letzte Tropfen Wasser verdunstet ist. Danach wird sie erneut gewogen. Die Differenz zwischen dem „nassen“ und dem „trockenen“ Gewicht ist der absolute, unumstössliche Wassergehalt.

Wichtig zu wissen: Nur mit solchen präzisen Analysen lässt sich ein wirklich tragfähiges Sanierungskonzept erstellen. Alles andere ist oft nur ein Herumdoktern an Symptomen, während die eigentliche Ursache im Verborgenen weiterschlummert.

An dieser Stelle ist eine Gegenüberstellung hilfreich, um zu sehen, wann Sie selbst Hand anlegen können und wann der Anruf beim Experten unumgänglich ist.

DIY-Methoden im Vergleich zu professionellen Verfahren

Diese Gegenüberstellung zeigt, wann Sie selbst testen können und wann die Expertise eines Fachmanns unverzichtbar ist.

| Methode | Einsatzzweck | Genauigkeit | Kosten |

|---|---|---|---|

| Visuelle Prüfung & Geruchstest | Erste schnelle Einschätzung, oberflächliche Probleme erkennen | Gering, subjektiv | Keine |

| Folientest (Tütenprobe) | Unterscheidung zwischen Kondenswasser und aufsteigender Feuchte | Indikativ, liefert gute Hinweise | Minimal |

| Hygrometer | Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, Überwachung des Raumklimas | Hoch (für Luftfeuchte) | Gering (ab ca. 10 €) |

| Elektrische Widerstandsmessung | Schnelle Orientierungsmessung an der Oberfläche durch Fachleute | Mittel, störanfällig | Mittel (Teil einer Begutachtung) |

| CM-Messung | Präzise Bestimmung des Feuchtegehalts im Bauteil | Sehr hoch, anerkannt | Hoch (Teil einer Begutachtung) |

| Darr-Methode | Gerichtsfeste, exakteste Bestimmung des Wassergehalts | Extrem hoch (Referenzmethode) | Sehr hoch (Laboranalyse) |

Wie die Tabelle zeigt, haben DIY-Methoden absolut ihre Berechtigung für eine erste Diagnose. Sobald es aber um die Ursachenforschung im Mauerwerk geht, sind professionelle Verfahren unerlässlich.

Die richtige Entscheidung treffen: Wann ist es so weit?

Wenn Sie die professionellen Methoden kennen, verschafft Ihnen das einen entscheidenden Vorteil. Sie können plötzlich Angebote von Sanierungsfirmen viel besser einschätzen und kritisch hinterfragen. Schlägt Ihnen ein Handwerker sofort eine teure Kellerabdichtung vor, ohne auch nur ein einziges Mal gemessen zu haben? Dann sollten bei Ihnen die Alarmglocken schrillen.

Ein seriöser Experte wird immer zuerst eine saubere Diagnose durchführen, bevor er eine Lösung vorschlägt. Das schützt Sie vor unnötigen Ausgaben und stellt sicher, dass das Feuchtigkeitsproblem dauerhaft gelöst wird.

Falls Sie unsicher sind, ob eine professionelle Begutachtung bei Ihnen nötig ist, oder einfach einen qualifizierten Ansprechpartner in Ihrer Nähe suchen, kann Ihnen ein Verzeichnis von Bausachverständigen eine wertvolle erste Orientierung bieten.

Ihre Beobachtungen für Experten verständlich aufbereiten

Sie haben also die ersten Spuren von Feuchtigkeit im Keller entdeckt, Messwerte gesammelt und vielleicht schon einen kleinen Test gemacht? Perfekt. Jetzt kommt der wirklich entscheidende Teil: all diese Informationen so aufzubereiten, dass ein Profi – sei es ein Handwerker, ein Gutachter oder Ihre Versicherung – sofort versteht, worum es geht. Eine saubere, lückenlose Dokumentation ist hier Gold wert.

Glauben Sie mir, ein gut vorbereitetes Schadensprotokoll macht einen riesigen Unterschied. Es ist die Grundlage für ein zielgerichtetes Gespräch und hilft dabei, die Ursachenforschung enorm zu beschleunigen. Statt im Nebel zu stochern, kann ein Fachmann direkt an Ihren präzisen Beobachtungen ansetzen.

So machen Sie Fotos, die wirklich etwas aussagen

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – das stimmt, aber nur, wenn man die richtigen Bilder macht. Verwackelte Handyfotos aus der Ferne helfen niemandem weiter. Ihr Ziel sollte es sein, eine visuelle Geschichte des Schadens zu erzählen.

- Der große Überblick: Beginnen Sie mit ein paar Aufnahmen des gesamten Raumes aus verschiedenen Ecken. Das gibt dem Experten ein Gefühl für die Gegebenheiten vor Ort.

- Ganz nah ran: Jetzt geht es ins Detail. Fotografieren Sie jede betroffene Stelle aus nächster Nähe. Sorgen Sie für gutes Licht, damit man auch feine Risse, Salzausblühungen oder erste Schimmelspuren klar erkennt.

- Größenverhältnisse schaffen: Das ist ein einfacher Trick mit großer Wirkung: Legen Sie einen Zollstock oder ein Maßband direkt neben den Schaden. So wird sofort klar, ob wir über eine feuchte Stelle von 10 cm oder 100 cm sprechen – ein gewaltiger Unterschied in der Bewertung.

- Zeit ist ein Faktor: Viele Kameras oder Smartphones können Datum und Uhrzeit direkt ins Bild einblenden. Nutzen Sie das! So lässt sich der Verlauf nachvollziehen, zum Beispiel, ob sich der Schaden nach einem starken Regenfall verschlimmert hat.

Das Schadensprotokoll: Ihre Fakten auf einen Blick

Neben guten Fotos ist eine schriftliche Dokumentation unerlässlich. Keine Sorge, Sie brauchen dafür keine spezielle Software. Ein einfaches Notizbuch oder eine simple Tabelle auf dem Computer tun es vollkommen.

Ein gut geführtes Protokoll ist Ihr stärkstes Argument. Es verwandelt vage Vermutungen in handfeste Fakten und gibt Ihnen eine solide Grundlage für jedes Gespräch, egal ob mit einem Handwerker oder der Versicherung.

Führen Sie eine einfache Liste oder Tabelle, in der Sie Ihre Messwerte festhalten. Das schafft Klarheit und macht Entwicklungen sichtbar:

| Datum & Uhrzeit | Messort (z. B. „Wand links neben Fenster“) | Luftfeuchtigkeit (%) | Materialfeuchte (Digits) | Anmerkungen (z. B. „Nach starkem Regen“) |

|---|---|---|---|---|

| 15.07.2024, 18:00 | Ecke hinten links | 72 % | 95 | Starker modriger Geruch |

| 16.07.2024, 18:00 | Wandmitte | 68 % | 45 | Wand fühlt sich trocken an |

Notieren Sie sich zusätzlich in ein paar Stichpunkten den zeitlichen Ablauf: Wann haben Sie das Problem zum ersten Mal bemerkt? Hat es sich seitdem verändert? Gab es besondere Ereignisse wie ein Unwetter, Bauarbeiten in der Nachbarschaft oder einen Rohrbruch?

Mit dieser strukturierten Vorbereitung sind Sie bestens gerüstet. Sie liefern dem Experten alle nötigen Informationen auf dem Silbertablett und können sicher sein, dass keine wichtigen Details unter den Tisch fallen. Das spart nicht nur Zeit, sondern am Ende auch Nerven und Geld.

Häufige Fragen zu Feuchtigkeit im Keller

Nachdem wir uns nun angesehen haben, wie man Feuchtigkeit im Keller erkennt, misst und dokumentiert, tauchen in der Praxis oft noch ein paar sehr konkrete Fragen auf. Hier habe ich die häufigsten Anliegen von Hausbesitzern zusammengefasst und gebe Ihnen praxisnahe Antworten, damit Sie schnell und richtig handeln können.

Welche Luftfeuchtigkeit ist im Keller noch in Ordnung?

Diese Frage lässt sich nicht mit einer einzigen Zahl beantworten, denn es kommt ganz darauf an, wofür Sie Ihren Keller nutzen.

Für einen klassischen Lager- oder Abstellkeller, in dem hauptsächlich unempfindliche Dinge stehen, sind Werte bis zu 65 % relativer Luftfeuchtigkeit meist noch tolerierbar.

Ganz anders sieht die Sache aus, wenn der Keller als Hobbyraum, Werkstatt oder gar als erweiterter Wohnraum dient. Hier sollten Sie unbedingt Werte zwischen 40 % und 60 % anstreben. Nur so schaffen Sie ein gesundes und angenehmes Klima, in dem man sich auch länger aufhalten mag.

Ein klares Warnsignal sind dauerhafte Werte über 70 %. Das ist die absolute Gefahrenzone. Ein solches Klima ist die perfekte Einladung für Schimmel und kann nicht nur gelagerte Gegenstände, sondern auch die Bausubstanz selbst angreifen. Mein Tipp: Kontrollieren Sie die Werte mit einem Hygrometer regelmässig, vor allem in den feuchtwarmen Sommermonaten.

Was sind die ersten Schritte bei einem feuchten Fleck an der Wand?

Wenn Sie einen feuchten Fleck entdecken, heisst es: kühlen Kopf bewahren und systematisch vorgehen. Panik hilft jetzt gar nicht.

- Platz schaffen: Rücken Sie als Allererstes alle Möbel, Kartons und was sonst noch an der Wand steht, ab. Ein Abstand von 20 bis 30 Zentimetern ist ideal. Das sorgt für Luftzirkulation, hilft der Wand beim Trocknen und gibt Ihnen vor allem einen freien Blick auf das gesamte Ausmass.

- Ursachenforschung: Als Nächstes sollten Sie versuchen, die Ursache mit dem einfachen Folientest, den wir besprochen haben, einzugrenzen. Dieser kleine Trick gibt oft schon den entscheidenden Hinweis, ob die Nässe von aussen durch die Wand drückt oder ob es sich um Kondenswasser aus der Raumluft handelt.

- Dokumentieren: Vergessen Sie nicht, den Schaden sofort mit datierten Fotos festzuhalten. Das ist später Gold wert, egal ob für den Handwerker oder die Versicherung.

- Richtig lüften: Lüften Sie den Keller an kühlen, trockenen Tagen gezielt und kräftig (Stosslüften). Aber Vorsicht: An schwül-warmen Sommertagen sollten die Fenster auf keinen Fall dauerhaft offen stehen. Das würde das Problem der Kondensation nur noch verschlimmern.

Wann sollte ich unbedingt einen Experten rufen?

Als Laie kann man vieles selbst prüfen, aber es gibt Momente, da ist professionelle Hilfe unumgänglich. Zögern Sie nicht, einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie eines dieser Warnsignale bemerken:

- Der Putz bröckelt bereits grossflächig von der Wand.

- Sie entdecken weisse, kristalline Ausblühungen (Salpeter). Das deutet auf Feuchtigkeit hin, die schon lange im Mauerwerk arbeitet.

- Die feuchte Fläche ist grösser als etwa ein halber Quadratmeter.

- Sie haben die ersten Tests gemacht, aber die Ursache bleibt unklar.

- Sie nehmen einen hartnäckigen, modrigen Geruch wahr. Das ist oft ein verräterisches Zeichen für versteckten Schimmel, der Ihre Gesundheit und die Bausubstanz gefährden kann. Ausführliche Informationen dazu, wie Sie in einem solchen Fall vorgehen sollten, finden Sie auch in unserem Blog zum Thema was bei Schimmel im Haus zu tun ist.

Ein wichtiger Gedanke: Eine professionelle Analyse ist keine Geldverschwendung. Es ist eine entscheidende Investition, um teure und oft irreparable Folgeschäden an der Substanz Ihres Hauses zu verhindern.

Zahlt die Versicherung bei einem Feuchtigkeitsschaden im Keller?

Diese Frage höre ich oft, und die Antwort ist leider selten ein einfaches „Ja“. Es hängt massgeblich von der Ursache des Schadens und den Details in Ihrem Versicherungsvertrag ab.

Hier eine Faustregel zur Orientierung:

- Plötzliche Ereignisse: Schäden durch unvorhersehbare Ereignisse, wie ein Rohrbruch oder eine Überschwemmung (hier greift, wenn vorhanden, die Elementarschadenversicherung), werden oft von der Wohngebäudeversicherung abgedeckt.

- Schleichende Schäden: Anders sieht es bei langsam entstandenen Schäden aus. Probleme, die auf Baumängel, eine undichte Abdichtung, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder falsches Lüften (Kondensation) zurückzuführen sind, decken die Standard-Policen in der Regel nicht ab.

Genau hier wird Ihre saubere und lückenlose Dokumentation, wie wir sie im vorherigen Abschnitt beschrieben haben, unbezahlbar. Sie liefert die Fakten und stärkt Ihre Position im Gespräch mit der Versicherung ganz erheblich.

Haben Sie einen Schaden entdeckt und wünschen sich eine schnelle, fundierte Ersteinschätzung, bevor Sie teure Gutachter oder Handwerker beauftragen? bau24 bietet Ihnen eine KI-gestützte Analyse Ihrer Fotos. Laden Sie einfach Ihre Bilder hoch und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten eine Bewertung des Schadens, um die richtigen nächsten Schritte einzuleiten. Besuchen Sie uns auf https://bau24.org und nutzen Sie die kostenlose Analyse für Ihr erstes Bild.