Verjährung von Baumängeln was Bauherren wissen müssen

Stellen Sie sich vor, Sie entdecken Jahre nach dem Einzug feuchte Flecken im Keller oder unschöne Risse in der Fassade. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann schnell zu einer enormen finanziellen Belastung werden. Was aber, wenn das Bauunternehmen nicht mehr haftbar gemacht werden kann, weil Ihre Ansprüche bereits verjährt sind? Genau dieses Szenario ist für viele Immobilienbesitzer eine ebenso teure wie frustrierende Realität.

Das Thema Verjährung von Baumängeln ist also alles andere als trockenes Juristendeutsch – es geht um den handfesten Schutz Ihrer Investition. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der mit der Bauabnahme beginnt. Hier zählt wirklich jeder Tag, denn Unwissenheit über die geltenden Fristen kann Sie am Ende Ihre gesamten Rechte kosten.

Warum die Verjährung bei Baumängeln so kritisch ist

Baumängel sind leider an der Tagesordnung. Statistiken zeigen ein klares Bild: Bei bis zu 75 % aller Neubauten in Deutschland treten Mängel auf. Das Spektrum reicht dabei von kleinen Schönheitsfehlern bis zu gravierenden Konstruktionsfehlern, die sich oft erst Jahre später bemerkbar machen. Mehr zu dieser Problematik finden Sie in diesem umfassenden Artikel über Baumängel.

Diese hohe Zahl macht deutlich, warum proaktives Handeln so wichtig ist. Es geht darum, von Anfang an die rechtlichen Spielregeln zu kennen und sich abzusichern.

Denken Sie nur an ein undichtes Flachdach. Der Wasserschaden im Gebäudeinneren wird oft erst nach mehreren Wintern sichtbar – vielleicht erst im vierten oder fünften Jahr nach der Abnahme. Wer dann die Verjährungsfristen nicht im Blick hatte, bleibt auf den hohen Sanierungskosten sitzen.

Das Fundament für Ihren Schutz

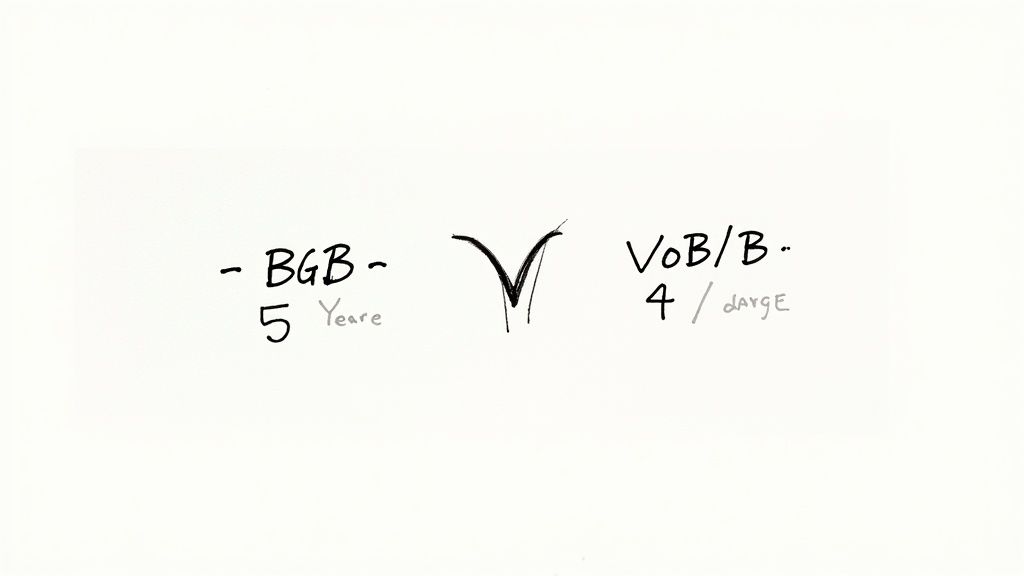

Um sich wirksam zu schützen, müssen Sie die Grundlagen verstehen. Die entscheidenden Regelwerke sind hier das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B). Welche Rechte und Pflichten Sie haben, hängt maßgeblich davon ab, was in Ihrem Vertrag vereinbart wurde.

Mit diesem Wissen können Sie:

- Finanzielle Verluste vermeiden, weil Sie rechtzeitig handeln.

- Ihre Rechte wirksam durchsetzen, bevor es zu spät ist.

- Böse Überraschungen verhindern, die Jahre nach dem Bau auftreten können.

Dieser Artikel gibt Ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand, um die Tücken der Verjährung zu meistern und Ihre Immobilie langfristig zu sichern.

Die wichtigsten Verjährungsfristen nach BGB und VOB/B

Wenn es um Baumängel geht, ist die Zeit Ihr wichtigster Verbündeter – oder Ihr größter Feind. Im deutschen Baurecht gibt es zwei entscheidende Regelwerke, die den Takt für die Verjährung vorgeben: das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B). Welches davon für Ihr Projekt gilt, entscheidet darüber, wie lange Sie Mängelansprüche geltend machen können. Diese Weiche wird bereits im Bauvertrag gestellt.

Man kann sagen, das BGB ist der Standard für private Bauherren, während die VOB/B eher im gewerblichen und öffentlichen Bereich zu Hause ist. Beide haben ihre Eigenheiten, die man kennen sollte.

BGB vs. VOB/B: die grundlegenden Unterschiede

Für die meisten privaten Bauprojekte ist das BGB die verlässliche Basis, solange der Vertrag nichts anderes sagt. Es bietet klare und verbraucherfreundliche Regelungen.

Demgegenüber steht die VOB/B, ein spezielles Regelwerk, das auf die Bedürfnisse der Baubranche zugeschnitten ist. Sie findet sich oft in Verträgen mit gewerblichen Bauträgern oder bei öffentlichen Aufträgen. Wichtig ist: Die VOB/B gilt nur, wenn sie ausdrücklich und wirksam in den Bauvertrag einbezogen wurde.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Frist: Nach dem BGB haben Sie grundsätzlich fünf Jahre ab der Abnahme Zeit, Mängelansprüche geltend zu machen (§ 634a Nr. 2 BGB). Kommt hingegen die VOB/B ins Spiel, verkürzt sich diese Frist in der Regel auf vier Jahre.

Der Startschuss: die Bauabnahme

Egal, ob Ihr Vertrag auf dem BGB oder der VOB/B basiert, ein Moment ist absolut entscheidend: die Abnahme. Stellen Sie sich diesen Akt wie den Startschuss bei einem Rennen vor. Mit der Unterschrift auf dem Abnahmeprotokoll beginnt die Verjährungsfrist unaufhaltsam zu laufen.

Juristisch betrachtet bestätigen Sie mit der Abnahme, dass das Bauwerk im Großen und Ganzen vertragsgemäß errichtet wurde. Das hat eine wichtige Konsequenz: Die Beweislast kehrt sich um. Bis zur Abnahme muss der Handwerker beweisen, dass seine Arbeit mangelfrei ist. Danach liegt es an Ihnen als Bauherr, einen Mangel nachzuweisen.

Das Abnahmeprotokoll ist deshalb weit mehr als nur eine Formalität. Es ist Ihr wichtigstes Dokument, das den Zustand des Bauwerks zu einem kritischen Zeitpunkt festhält und den Beginn der Gewährleistungsfrist schwarz auf weiß belegt.

Eine gründliche Abnahme, am besten mit Unterstützung eines unabhängigen Bausachverständigen, ist daher pures Gold wert. Jeder noch so kleine sichtbare Mangel gehört hier protokolliert. Mehr zur rechtlichen Absicherung finden Sie übrigens in unserem Blog zur Gewährleistung beim Hausbau.

Ein direkter Vergleich der Regelungen

Um die Unterschiede greifbar zu machen, schauen wir uns die beiden Regelwerke direkt nebeneinander an. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick, was die jeweilige Vertragsgrundlage für Sie in der Praxis bedeutet.

| Merkmal | Regelung nach BGB | Regelung nach VOB/B |

|---|---|---|

| Standardfrist | 5 Jahre ab Abnahme für Mängel an einem Bauwerk. | 4 Jahre ab Abnahme für Mängel an einem Bauwerk. |

| Anwendungsbereich | Gilt standardmäßig für alle Bauverträge, insbesondere mit privaten Bauherren. | Muss explizit und vollständig im Vertrag vereinbart werden, um gültig zu sein. |

| Beginn der Frist | Mit der förmlichen oder stillschweigenden Abnahme des Bauwerks. | Mit der förmlichen Abnahme; bei fehlender Abnahme gelten Sonderregelungen. |

| Vertragliche Anpassung | Eine Verkürzung der Frist ist bei Verbraucherverträgen nur sehr eingeschränkt möglich. | Die Frist kann vertraglich angepasst werden, z. B. auf 2 oder 5 Jahre. |

Wie Sie sehen, hat die Wahl des Vertragstyps direkte Folgen für Ihre Rechte als Bauherr. Ein Jahr mehr oder weniger kann am Ende darüber entscheiden, ob Sie auf teuren Reparaturkosten sitzen bleiben oder ob der verantwortliche Unternehmer dafür geradestehen muss. Ein genauer Blick in den Bauvertrag ist also unerlässlich.

Wenn Mängel arglistig verschwiegen werden

Normalerweise ist nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Schluss mit der Haftung des Bauunternehmens. Doch es gibt eine entscheidende Ausnahme, die das Spiel komplett verändert: Arglist. Was passiert, wenn ein Unternehmer einen gravierenden Mangel kennt, ihn aber ganz bewusst unter den Teppich kehrt, um sich aus der Verantwortung zu stehlen?

Genau hier greift das Gesetz mit einer Sonderregelung ein. Es geht dabei nicht um einen Fehler, der versehentlich übersehen wurde, oder einen versteckten Mangel, von dem wirklich niemand etwas ahnen konnte. Arglist bedeutet, dass der Unternehmer ganz genau wusste, was er falsch gemacht hat, und es absichtlich verschwiegen hat.

Was bedeutet arglistige Täuschung im Klartext?

Arglist ist ein schwerer Vorwurf, und die Hürden, ihn vor Gericht zu beweisen, sind hoch. Es genügt nicht, einfach nur einen Mangel zu finden, der bei der Abnahme nicht sichtbar war. Sie als Bauherr müssen den handfesten Beweis erbringen, dass der Unternehmer oder Handwerker von dem Problem wusste und Sie bewusst im Dunkeln gelassen hat.

Der Bundesgerichtshof (BGH) formuliert es so: Arglist liegt vor, wenn jemand weiß oder es zumindest für möglich hält, dass ein Mangel besteht, und diesen Umstand dem Vertragspartner verschweigt. Es handelt sich also um eine vorsätzliche Täuschung über den wahren Zustand des Bauwerks.

Der Knackpunkt bei Arglist: Es geht um das bewusste Verschweigen eines bekannten Mangels. Die komplette Beweislast dafür, dass der Unternehmer Bescheid wusste und täuschen wollte, liegt bei Ihnen als geschädigtem Bauherrn.

Das macht die Sache in der Praxis oft schwierig und erfordert eine lückenlose Beweisführung.

Längere Fristen als Schutz vor Betrug

Kann eine arglistige Täuschung tatsächlich nachgewiesen werden, sind die üblichen Verjährungsfristen von vier oder fünf Jahren vom Tisch. Stattdessen gilt die sogenannte regelmäßige Verjährungsfrist aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 195 BGB).

Diese Frist beträgt drei Jahre. Der entscheidende Unterschied ist aber, wann sie zu laufen beginnt: Die Uhr fängt erst dann an zu ticken, wenn Sie als Bauherr sowohl Kenntnis vom Mangel als auch von der Person des Schuldners haben. Also erst in dem Moment, in dem Sie das Problem entdecken und wissen, wen Sie dafür zur Rechenschaft ziehen können.

Damit die Haftung aber nicht ewig währt, gibt es eine absolute Obergrenze. Völlig egal, wann Sie den Mangel aufdecken – spätestens zehn Jahre nach der Bauabnahme ist endgültig Schluss. Diese Regelung schützt den Unternehmer vor unkalkulierbaren Risiken aus ferner Vergangenheit.

Beispiele aus der Praxis: So sieht Arglist aus

Um das Ganze etwas greifbarer zu machen, hier ein paar typische Fälle, bei denen Gerichte oft von Arglist ausgehen:

- Schimmel einfach überpinselt: Ein feuchter Fleck im Keller, der bereits Schimmel ansetzt, wird vor der Übergabe schnell mit einer Isolierfarbe überstrichen, um das Problem zu kaschieren.

- Dach notdürftig geflickt: Eine undichte Stelle in der Dachbahn wird nicht fachgerecht repariert, sondern nur mit einer dicken Schicht Silikon zugeschmiert – wohlwissend, dass diese „Lösung“ den nächsten Winter nicht übersteht.

- Falsches Material verbaut: Statt des teuren, im Vertrag vereinbarten Dämmmaterials wird eine billige Alternative eingebaut und dies in den Bauunterlagen bewusst verschleiert.

In all diesen Situationen wusste der Verantwortliche genau über den Pfusch Bescheid und hat aktiv versucht, ihn zu vertuschen.

Die größte Hürde: Der Beweis

Den Nachweis der Arglist zu führen, ist und bleibt die größte Herausforderung. Da die Beweislast allein bei Ihnen liegt, kommen Sie ohne eine saubere und professionelle Dokumentation nicht weit. Haben Sie den Verdacht, dass bei Ihnen ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, sollten Sie sofort handeln:

- Mangel umgehend dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos und Videos. Schreiben Sie genau auf, was Sie wann und wo entdeckt haben.

- Gutachter einschalten: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen. Ein Experte kann nicht nur den Mangel bestätigen, sondern oft auch Spuren finden, die auf eine bewusste Vertuschung hindeuten.

- Zeugen suchen: Erinnern Sie sich an Gespräche? Gab es vielleicht Mitarbeiter auf der Baustelle, die Andeutungen gemacht haben? Die Aussage eines Zeugen kann vor Gericht Gold wert sein.

Nur mit solchen handfesten Beweisen in der Hand haben Sie eine realistische Chance, Ihre Ansprüche wegen Arglist auch noch Jahre nach der Abnahme erfolgreich durchzusetzen.

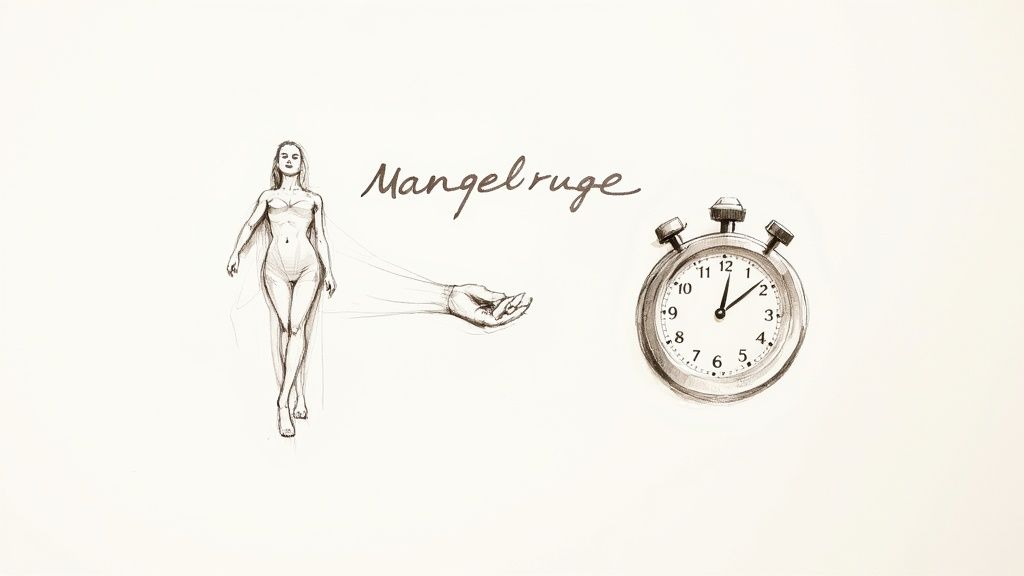

Ansprüche sichern und die Verjährung wirksam stoppen

Einen Baumangel zu entdecken, ist immer ein Schock. Doch was wirklich zählt, ist Ihr nächster Schritt. Viele Bauherren verlieren wertvolle Zeit, weil sie zögern oder nicht wissen, wie sie richtig vorgehen müssen. Um Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung oder Schadensersatz zu sichern, müssen Sie aber aktiv werden und die tickende Uhr der Verjährung von Baumängeln gezielt anhalten.

Es reicht leider nicht, einen Schaden nur zu entdecken und für sich selbst zu dokumentieren. Rechtlich gesehen läuft die Verjährungsfrist einfach weiter, als wäre nichts passiert, bis Sie dem verantwortlichen Unternehmen den Mangel offiziell anzeigen und es zur Beseitigung auffordern.

Der erste Schritt: Die formell korrekte Mängelrüge

Die Mängelrüge ist Ihr wichtigstes Werkzeug, um Ihre Rechte durchzusetzen. Sie ist mehr als nur eine Beschwerde – sie ist die formelle Aufforderung an den Auftragnehmer, seinen Vertrag zu erfüllen. Damit sie vor Gericht Bestand hat, muss sie ein paar klare Kriterien erfüllen.

Ein kurzer Anruf oder eine schnelle E-Mail sind hier der falsche Weg. Im Streitfall müssen Sie beweisen können, dass Ihre Rüge auch wirklich angekommen ist. Die sicherste Methode ist und bleibt die schriftliche Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein.

Achten Sie darauf, dass Ihre Rüge folgende Punkte glasklar enthält:

- Genaue Bezeichnung des Mangels: Beschreiben Sie präzise, was nicht stimmt. Statt „undichte Fenster“ schreiben Sie besser „Wassereintritt am unteren Rahmen des Wohnzimmerfensters bei Schlagregen“.

- Exakte Ortsangabe: Wo genau am Bauwerk befindet sich der Mangel? Je genauer, desto besser.

- Aufforderung zur Mängelbeseitigung: Fordern Sie den Unternehmer unmissverständlich auf, den Schaden zu beheben.

- Angemessene Fristsetzung: Setzen Sie eine realistische Frist. Je nach Umfang des Mangels sind zwei bis drei Wochen meist ein guter Richtwert.

Eine schwammige Formulierung wie „Das Bad ist mangelhaft“ ist rechtlich wertlos. Je präziser Sie den Mangel beschreiben, desto weniger Angriffsfläche bieten Sie für Ausreden und Verzögerungstaktiken.

Die Verjährung anhalten: Hemmung und Neubeginn

Mit den richtigen Maßnahmen können Sie die Verjährungsuhr tatsächlich beeinflussen. Das Gesetz gibt Ihnen dafür zwei Instrumente an die Hand: die Hemmung und den Neubeginn.

Die Hemmung ist wie die Pausentaste einer Stoppuhr. Sie hält die Frist für eine bestimmte Dauer an. Ist der Grund für die Pause vorbei, läuft die verbleibende Restzeit einfach weiter. Ein Neubeginn hingegen setzt die Uhr komplett auf null zurück – die volle Verjährungsfrist startet von vorn.

Wann wird die Verjährung wirksam gestoppt?

Nicht jede Aktion Ihrerseits stoppt die tickende Uhr. In der Praxis kommt es vor allem auf diese Szenarien an:

1. Neubeginn durch Anerkenntnis Wenn der Bauunternehmer den Mangel anerkennt, beginnt die Verjährungsfrist für genau diesen Mangel neu zu laufen. Ein solches Anerkenntnis liegt vor, wenn er ohne Wenn und Aber mit der Reparatur beginnt. Aber Vorsicht: Leistet er die Nachbesserung nur „aus Kulanz“, will er rechtlich nichts anerkennen. Hier beginnt die Frist dann auch nicht neu.

2. Hemmung durch Verhandlungen Sobald Sie mit dem Unternehmen über den Mangel und seine Beseitigung verhandeln, ist die Verjährung gehemmt. Die Pause dauert so lange an, wie die Verhandlungen laufen, und endet, sobald eine Seite die Gespräche für beendet erklärt.

3. Hemmung durch gerichtliche Schritte Der sicherste, aber auch aufwendigste Weg ist die Einleitung rechtlicher Schritte. Die beiden wichtigsten sind:

- Die Einreichung einer Klage, entweder auf Mängelbeseitigung oder auf Schadensersatz.

- Die Beantragung eines selbstständigen Beweisverfahrens. Dieses Verfahren dient dazu, Mängel durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen feststellen und dokumentieren zu lassen – oft ein entscheidender Schritt, bevor es überhaupt zu einer Klage kommt.

Gerade bei komplexen Schäden oder wenn das Ende der Verjährungsfrist gefährlich nahe rückt, ist professionelle Hilfe unverzichtbar. Ein erfahrener Gutachter kann die Situation richtig einschätzen und Ihnen helfen, die Weichen zu stellen. Im Verzeichnis für Bausachverständige von bau24 finden Sie qualifizierte Experten in Ihrer Nähe, die Sie bei der Beweissicherung wirksam unterstützen.

Die entscheidende Rolle einer lückenlosen Dokumentation

Wenn es um Baumängel geht, ist eine saubere und nachvollziehbare Dokumentation Ihr wichtigster Trumpf im Ärmel. Unsortierte Handyfotos ohne Datum oder vage Notizen auf einem Zettel haben vor Gericht oft kaum Beweiskraft. Im schlimmsten Fall bleiben Sie dann auf hohen Kosten sitzen. Um die Verjährung von Baumängeln nicht nur zu kennen, sondern strategisch im Griff zu haben, ist eine systematische Baudokumentation das A und O.

Eine lückenlose Dokumentation ist dabei weit mehr als nur das Sammeln von Belegen. Sie erzählt die komplette Geschichte Ihres Bauprojekts – von der ersten Skizze über die Ausführung bis weit nach der Abnahme. Sie ist der rote Faden, der im Ernstfall beweist, was wann und von wem wie umgesetzt oder eben nicht umgesetzt wurde.

Was eine gerichtsfeste Dokumentation wirklich ausmacht

Stellen Sie sich vor, Ihre Unterlagen landen auf dem Tisch eines Richters, der keine Ahnung von Ihrem Projekt hat. Ein Ordner voller unstrukturierter Zettel und Fotos ist da wertlos. Eine starke Dokumentation muss daher immer drei Kriterien erfüllen: Sie ist chronologisch, vollständig und für Dritte nachvollziehbar.

Dazu gehören nicht nur Fotos und Protokolle, sondern der gesamte Schriftverkehr. Jede E-Mail, jedes Abnahmeprotokoll und jede einzelne Mängelrüge kann zum entscheidenden Beweisstück werden. Eine digitale Lösung wie bau24 ist hier Gold wert, denn sie hilft Ihnen, diese Informationsflut von Anfang an zu bändigen und Mängel so festzuhalten, dass sie später auch standhalten.

Merken Sie sich diesen Grundsatz: Was nicht dokumentiert ist, hat im Streitfall praktisch nie stattgefunden. Eine sorgfältige Dokumentation ist also keine lästige Pflicht, sondern die beste Versicherung für Ihre Investition.

Vom ersten Spatenstich bis zum Ende der Frist

Eine gute Dokumentation ist kein einmaliger Akt, sondern ein lebender Prozess. Er beginnt mit dem ersten Spatenstich und endet erst, wenn auch für das letzte Gewerk die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dabei verschiebt sich der Fokus je nach Projektphase.

Um den Überblick zu behalten, hat es sich bewährt, die Dokumentation klar zu gliedern:

- Bauphase: Hier sammeln Sie alles, was die Grundlage bildet: Bauverträge, Leistungsbeschreibungen, Bautagebücher, Fotos vom Baufortschritt und natürlich die gesamte Kommunikation mit den Handwerkern und Firmen.

- Abnahme: Das Abnahmeprotokoll ist das wohl wichtigste Dokument überhaupt. Halten Sie hier jeden noch so kleinen Mangel fest. Fotos, die den Zustand bei der Übergabe zeigen, sind unverzichtbar.

- Gewährleistungszeit: Dokumentieren Sie jeden neu auftauchenden Mangel sofort – mit Datum, präziser Beschreibung und aussagekräftigen Bildern. Die gesamte Korrespondenz rund um die Mängelrüge gehört ebenfalls lückenlos dazu.

Ein Praxisbeispiel zeigt die Macht der Details

Ein Klassiker, der oft erst Jahre nach dem Einzug auftritt, ist Schimmel. Ohne eine gute Dokumentation lässt sich kaum noch beweisen, dass die Ursache ein Baumangel und nicht etwa falsches Lüften war. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn Sie Fotos aus der Bauphase haben, die eine fehlerhafte Abdichtung belegen. Oder wenn Sie E-Mails vorweisen können, in denen Sie schon früh auf eine hohe Restfeuchte im Keller hingewiesen haben. Plötzlich haben Sie handfeste Beweise. Mehr dazu, wie Sie bei Schimmel im Haus richtig vorgehen, erfahren Sie in unserem Blog.

Eine strukturierte Dokumentation gibt Ihnen die Sicherheit, Mängelrügen rechtssicher zu formulieren und bei Bedarf sofort die richtigen Beweise zur Hand zu haben. Das spart nicht nur enorm viel Zeit und Nerven, sondern erhöht Ihre Chancen signifikant, Ihre Ansprüche auch nach Jahren noch erfolgreich durchzusetzen.

Fazit und eine Checkliste für die Praxis

Das Thema Verjährung bei Baumängeln wirkt auf den ersten Blick wie ein juristischer Dschungel, ist aber mit dem richtigen Wissen absolut zu meistern. Sie müssen kein Paragrafenreiter sein, um Ihre Rechte zu wahren. Viel wichtiger ist es, die grundlegenden Spielregeln zu verstehen und vor allem rechtzeitig aktiv zu werden. Denn eines ist sicher: Abwarten und Hoffen hat schon viele Bauherren ihre kompletten Ansprüche gekostet.

Das Wichtigste in Kürze: Kennen Sie die Frist, die für Ihren Vertrag gilt – meistens sind das die fünf Jahre nach BGB oder die vier Jahre bei einem VOB/B-Vertrag. Sehen Sie die Bauabnahme als das, was sie ist: der Startschuss, ab dem die Uhr tickt. Und der vielleicht entscheidendste Punkt: Wenn Sie einen Mangel entdecken, handeln Sie sofort. Und zwar schriftlich und nachweisbar.

Der beste Schutz für Ihre Investition ist vorausschauendes Handeln. Warten Sie nicht, bis aus einer kleinen Undichtigkeit ein kapitaler Wasserschaden wird. Handeln Sie, solange das Gesetz fest auf Ihrer Seite steht.

Damit Sie im Ernstfall nicht den Überblick verlieren, haben wir Ihnen eine praktische Checkliste zusammengestellt. Betrachten Sie sie als Ihren persönlichen Leitfaden, um auf der sicheren Seite zu bleiben und den Wert Ihrer Immobilie zu schützen.

Ihre Checkliste: So sichern Sie Ihre Ansprüche

Dieser Fahrplan begleitet Sie von den ersten Schritten bei der Abnahme bis zum sicheren Ende der Gewährleistungsfrist.

1. Rund um die Bauabnahme

- Vertrag checken: Was wurde vereinbart? Die 5 Jahre Gewährleistung nach BGB oder die 4 Jahre nach VOB/B? Das ist die Grundlage für alles Weitere.

- Experten an Bord holen: Gehen Sie niemals allein zur Abnahme. Ein unabhängiger Bausachverständiger hat den geschulten Blick für versteckte Mängel.

- Protokoll ist alles: Halten Sie jeden Kratzer, jede fehlerhafte Fuge im Abnahmeprotokoll fest. Fotos sind dabei keine Kür, sondern Pflicht!

2. Innerhalb der Gewährleistungsfrist

- Sofort alles dokumentieren: Entdecken Sie einen Mangel, zücken Sie sofort das Handy. Mit einer App wie bau24 können Sie Schäden mit Zeitstempel, Ort und Bildern sauber erfassen.

- Die formelle Mängelrüge: Ein Anruf genügt nicht. Schicken Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche Mängelrüge per Einschreiben. Nur so haben Sie einen handfesten Beweis.

- Eine klare Frist setzen: Fordern Sie den Handwerker zur Nachbesserung auf und geben Sie ihm dafür eine realistische Frist – je nach Aufwand sind 2 bis 3 Wochen ein guter Richtwert.

3. Wenn das Ende der Frist naht

- Letzter Kontrollgang: Planen Sie etwa 6 Monate vor Ablauf der Verjährung eine finale Begehung des gesamten Gebäudes, am besten wieder mit professioneller Unterstützung.

- Fristen rot im Kalender anstreichen: Tragen Sie sich die genauen Daten, an denen die Verjährung für die einzelnen Gewerke eintritt, als unübersehbaren Termin ein.

- Nicht vertrösten lassen: Reagiert der Unternehmer nicht auf Ihre Mängelrüge, müssen Sie handeln, bevor die Frist abläuft. Leiten Sie zum Beispiel ein selbstständiges Beweisverfahren ein, um die Verjährung zu stoppen.

Häufig gestellte Fragen zur Verjährung von Baumängeln

Im Baurecht gibt es kaum ein Thema, das so viele Fragen aufwirft wie die Verjährung. Verständlich, denn hier geht es oft um viel Geld und die Angst, auf einem Schaden sitzen zu bleiben. Damit Sie im Ernstfall den Überblick behalten und richtig handeln, haben wir die wichtigsten Praxisfragen für Sie zusammengestellt und beantworten sie hier kurz und bündig.

Was passiert, wenn ich einen Mangel kurz vor Fristablauf entdecke?

Das ist der klassische Fall, bei dem Adrenalin ins Spiel kommt. Entdecken Sie einen Mangel, kurz bevor die Frist ausläuft, zählt buchstäblich jeder Tag. Zögern ist jetzt keine Option mehr, denn das kann Sie Ihre gesamten Ansprüche kosten. Sie müssen sofort handeln und eine Maßnahme ergreifen, die die Verjährung stoppt.

Der erste Schritt ist immer eine formell korrekte Mängelrüge, die Sie nachweisbar zustellen – am besten per Einschreiben mit Rückschein. Aber Vorsicht: Eine einfache Mängelrüge allein reicht oft nicht aus, um die Uhr anzuhalten. Um auf Nummer sicher zu gehen und die Verjährung zu stoppen, ist in den meisten Fällen ein selbstständiges Beweisverfahren bei Gericht der richtige Weg. Dieses Verfahren sichert nicht nur die Fakten durch einen neutralen Gutachter, sondern hemmt die Verjährung auch für die Dauer des Verfahrens.

Lässt eine Reparatur die Verjährungsfrist neu beginnen?

Diese Frage sorgt immer wieder für teure Missverständnisse. Viele glauben, nach einer Mängelbeseitigung beginne die Fünf-Jahres-Frist für das gesamte Haus von vorn. Das ist leider ein Trugschluss. Die Rechtslage ist da wesentlich feiner gestrickt.

Ein Neubeginn der Verjährung kommt in der Regel nur für das konkret reparierte Bauteil infrage. Das gilt aber auch nur dann, wenn der Unternehmer den Mangel klar anerkennt und die Reparatur als Nacherfüllung seiner Pflichten durchführt.

Für alle anderen Teile des Gebäudes läuft die ursprüngliche Frist einfach weiter. Repariert der Handwerker den Schaden hingegen nur "aus Kulanz", ohne eine rechtliche Pflicht anzuerkennen, beginnt die Frist gar nicht neu. Genau deshalb ist es so wichtig, jede Vereinbarung zur Mängelbeseitigung schriftlich festzuhalten.

Verlängert ein privates Gutachten die Verjährungsfrist?

Ein klares Nein. Ein privat beauftragtes Gutachten hat keinerlei Einfluss auf die laufende Verjährungsfrist. Die Uhr tickt unbeeindruckt weiter. Trotzdem ist ein solches Gutachten oft Gold wert. Es ist Ihr wichtigstes Werkzeug, um einen Mangel fachkundig festzustellen, die Ursache zu finden und den Sanierungsaufwand zu beziffern.

Ein Gutachten liefert Ihnen die harten Fakten, die Sie brauchen, um Ihre Ansprüche überzeugend darzulegen. Um die Verjährung aber tatsächlich zu stoppen, müssen Sie auf Basis dieser Fakten aktiv werden. Das bedeutet konkret: Sie müssen rechtliche Schritte einleiten, also zum Beispiel Klage erheben oder das oben erwähnte gerichtliche Beweisverfahren anstrengen. Das Gutachten ist also die Munition, aber den Schuss abgeben müssen Sie selbst.

Damit die Verjährung von Baumängeln für Sie gar nicht erst zum Problem wird, ist eine frühzeitige und saubere Dokumentation entscheidend. Hierbei kann Ihnen bau24 eine wertvolle erste Orientierung geben. Laden Sie einfach Ihre Fotos hoch und erhalten Sie durch eine KI-gestützte Analyse schnell eine fundierte Einschätzung des Schadens. Diese Bewertung gibt Ihnen eine solide Grundlage für alle weiteren Schritte. Informieren Sie sich jetzt auf https://bau24.org.